雪山登山は夏山と違い、たくさんの装備が必要となります。

今回は、私が実際に雪山登山に持って行っている全装備をご紹介したいと思います。

基本的に持って行く装備は、1,000m級の山でも3,000m級の山でも大きくは変わりません。

また、雪山装備の一式を揃えると「どれくらいの費用がかかるのか?」というのも気になるポイントだと思うので、値段も併せてご紹介していきます。

関連記事

目次

【徹底解説】雪山登山に必要な全装備を紹介「日帰り~テント泊」

ウェア類

まずは雪山登山で必須となるウェアの紹介をしていきます。

ドライウェア

雪山登山の寒さの原因の一つとなるので、汗冷え。

例え、厳冬期の3,000m級の高山であっても、汗は必ずかいてしまうので、汗対策が重要。

真夏の登山でもこれを着ておけば、大量の汗をかいてもウェアが肌にへばり付くことがないので、不快感を大幅に軽減にしてくれる。

ドライウェアに関しては必須ではないが、「汗びえ防止」と「保温性のUP」が十分に期待できるので、是非着用したいウェアです。

私は、ミレーのドライナミックメッシュのノースリーブを着用しています。最初は見た目のドギツさと圧迫感に戸惑いましたが、慣れればもう手放せません。

このウェアはフィット感が非常に重要な為、実際に店頭での試着をしてからの購入がおすすめ。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/4iEfNRP

公式サイトはこちら:https://www.millet.jp/drynamic/mesh/

定価:5,830円(税込)

ベースレイヤー

雪山登山において基本となる1着の為、登山用のしっかりとした物を着用しましょう。

メリノウールなどの保温性と発汗性の両方を兼ね備えた物を選びたい所ですが、雪山において最も厄介なのが汗冷えなので、基本的な保温性は勿論ですが、発汗性能を重視したモデルがお勧めです。

上記で紹介した「ドライレイヤー」との併用でより一層の効果が期待出来ます。

▼ベースレイヤーについては以下の記事でも詳しく解説しています。

【レビュー】雪山登山のベースレイヤー「MILLET ミレー ワッフルウールクルー/WHOLE GMT WAFFLE WOOL CRW」

ミドルレイヤー

こちらも基本としては、保温性と発汗性の両立された物を選ぶ必要があります。

個人的には、厚手の物は保温性は高いですが、その分汗をかく可能性が高まります。個人的には比較的薄手のタイプを選び、寒さを感じる場合は、長袖のドライレイヤーを着用して保温力を上げる事をお勧めします。

ベースレイヤーとの相性もあるので、神経質な人はベースレイヤーを着用した状態で試着することをおすすめします。

また夏のシーズンも防寒着として使用したりと、着用頻度は高いので、あまり費用はケチらずに良質な物を購入した方が良いです。

▼参考商品

モンベル・トレールアクション プルオーバー:¥10,780(税込)

ハードシェル&ハードシェルパンツ

雪山登山のウェアといえば「ハードシェル&ハードシェルパンツ」。

防風性能や耐久性の観点から、雨具の代用ではなく、本式のハードシェルを着用が必須となります。

また、防風性が高い分、歩行中は暑くなることが多いので、生地にゴアテックスなどの透湿性素材を採用し、ベンチレーターを完備している事は必須項目です。

サイズ感としては防寒着を含む全てのウェアを着た上から着用出来るサイズが良いとされており、袖の長さも重要で短いとグローブを嵌めて行動した際に袖が捲り上がってしまい、風や雪が入り込んでしまうことがあります。フードもヘルメットを着用した状態でストレスが無いことが理想です。

ハードシェルパンツも屈んだり腿上げ運動がストレスなく行える物が理想。

これらの通り、サイズ感や着心地が非常に重要なのウェアとなるので、試着をしてからの購入が必須です。

「ハードシェル&ハードシェルパンツ」に関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

▼参考商品

定価:¥ 60,500 税込 |

定価:¥ 55,000 税込 |

▼参考商品

モンベル・ストリームパーカ:¥42,900(税込)

モンベル・アルパインパンツ:¥36,300(税込)

防寒着・ダウン

雪山登山において防寒着は必須です。日帰り登山でも必ず携帯しましょう。

防寒着はシュラフ(寝袋)と同様に「化繊」と「ダウン」の2種類がありますが、重量面やコンパクトさからダウンを選ぶ事が殆どです。

「暖かさのレベル」は少しオーバースペック気味の方が対応出来る幅が広がりますが、その分重くなる為、バランスを考えて選び必要があります。

▼選ぶ際のポイント

- ダウンの品質を示す「フィルパワー(FP)」も大切ですが、ダウンの総量が暖かさにおいては重要になってきます。

(フィルパワー(FP)に関しては、数値が高い物であれば総量が少なくても暖かいのでコンパクトになる) - ダウンは濡れに弱いので、生地表面に防水加工が施されているこは必須。

- スペックの高い防寒着を買っておくと、テント泊のシュラフをハイスペックなものを選ぶ必要がなくなるので、重量と経済的にも徳。

▼参考商品

モンベル・パーマフロスト ライトダウンパーカ: ¥31,900(税込)

タイツ

極寒地で活動する雪山登山ではタイツの着用は必須となりますが、汗冷え防止の為に、発汗性能が高い物がお勧めです。

因みに、ヒートテックなどは論外です。

タイツに関しては以下の記事で詳しく解説しています。

紹介しているタイツはこちら!

Amazonはこちら:https://amzn.to/3UmcFQy |

靴下

足元は最も冷える部分であると同時に、最も汗をかく部位でもあります。

厳冬期用の保温性と発汗性の両方を兼ね備えたモデルが求められます。

テント泊など1泊以上の山行では予備の靴下の携帯必須です。

因みに靴下は消耗品なので傷んできた場合は無理せずに定期的に買い替えるようにしましょう。

▼紹介している商品

ファイントラック・メリノスピンソックスEXP:定価:3,410円(税込)

下着

山岳メーカーから出ているモデルである必要はありませんが、速乾性のある化繊の下着がおすすめです。

バラクラバ

冬季の山では、冷たく強い風が吹くので、顔を守る装備は必須。

これがないと顔の日焼けが凄い事になったりすることは勿論ですが、冷風に晒され続けると体温低下による低体温症や、顔面の凍傷の危険性もあります。

相性があるので、試着してから購入が推奨です。

尚、個人的にはバラクラバがあれば、毛糸の帽子などは不要だと思っています。

▼お勧めのバラクラバはこちら!

▼紹介している商品

ファイントラック・メリノスピンバラクラバ:定価6270円(税込) |

ファイントラック・バラクラバビーニー:¥8,910(税込) 上記のモデルよりも保温性が高いモデルになります。女性や寒がりの人はこちらのモデルがお勧めです。 |

グローブ、インナー&アウター(2セット)

例え日帰りでも、予備を含めて最低2セットは持っておきましょう。サイズ感が重要になってくるので、実際にショップで試着をしての購入が必須です。

その際に実際にピッケルなどを握ってみて、操作性に問題がないかも確認しましょう。

グローブに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

パターンA(左)

ブラックダイヤモンド・ソロイスト

約15,000円

ブラックダイヤモンド・ミッドウエイトスクリーンタップ

約4,950円

合計:19,950円

ブラックダイヤモンド ソロイストのレビューはこちら

パターンB(右)

ラックナーグラブ(ウール100%)

約5,280円(税込)

バイレス・シェルオーバーグローブ

5,800(税込)

合計:11,660円

Amazonはこちら:https://amzn.to/4ieduEL

ギア類

次はギア類の紹介をしていきます。雪山登山特有の装備品もあれば、夏山と共通の物もあります。

冬靴&アイゼン

雪山登山を行う場合、中綿入りの本格的なアルパインブーツ(冬靴)が必須となります。

1,000m級の低山であれば3シーズンの靴でもいける場合もありますが、積雪量や気温などの気象条件により環境は大きく変化する為、3,000m級の高山でも通用する靴を購入する方が良いでしょう。

履き心地が非常に重要なので実際にショップで十分に試し履きをしてから購入しなければいけません。

アイゼンは、稜線上に上がる場合、本式のアイゼンが必須。軽アイゼンや10爪アイゼンは中途半端なので12本爪アイゼンの方が良いでしょう。

冬靴との相性があるので、実際の靴を持参してフィッティングが必要です。

尚、チェーンスパイクや軽アイゼンで稜線に上がるのは自◯行為ですので、絶対に辞めましょう。

冬靴とアイゼンに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

▼紹介している商品

因みに私は、グリベルのアイゼン(G12)と、スカルパの「モンブランプロGTX」や「ファントムガイド」の組み合わせを使っています。

▼参考商品

モンベル・カジタックス(LXB-12アイゼン):¥18,590(税込)

モンベル・アルパインクルーザー 3000: ¥60,500(税込)

ゲイター

夏の雨対策用は薄くアイゼンを引っ掛けると直ぐに破れる可能性があるので、冬用の分厚いロングタイプが推奨。

少なからず靴やハードシェルパンツの相性もあるので、出来れば実際の冬靴とパンツで試着をしてから購入したいところです。

▼参考商品

モンベル・GORE-TEX アルパインスパッツ: ¥8,800(税込)

ピッケル+ピッケルリーシュー

ピッケルは色々な長さや形状がありますが、ひとまず初めてのピッケルを選ぶ際のおすすめの種類とポイントをご紹介します。

≪シャフトの形状≫

シャフトの上部が少し傾いているベントタイプがおすすめです。このタイプであれば、1,000m級の低山ハイクから、北アルプスの稜線、テクニカルなルートまで幅広く対応出来ます。

≪ピッケルの長さ≫

経験により求める長さは変わってきますが、やはり最初の一本は「ピッケルのヘッドを握った時に、スピッツェ(スパイク・石突)がくるぶしくらい(地面から10cmくらい)の長さ」という一般的な理論に基づいて選ぶと良いでしょう。

今後、岩稜ルートなどにも挑戦していきたいと考えている場合は、スピッツェの先端がくるぶしの6〜7cm上くらいの長さが、取り回しの面でも便利だと思います。

≪重量≫

モデルや長さにより異なるので、一概に○○グラムという基準はありませんが、初めてピッケルを選ぶ際はあまり軽量モデルを選ばない方が良いでしょう。

軽量なモデルは勿論携帯性に優れていますが、慣れていない時は雪面への打込み時に弾かれる事があるので、ある程度の重量がある方が扱いやすいです。

≪規格≫

ピッケルのモデルには「ベーシック(B)」と「テクニカル(T)」の2種類があり、後者はピッケルをより強度の高い素材が使われており、ピッケル自体を確保支点として使用出来たりしますが、そのような状況でピッケルを使用する登山者は少ないと思いますので、特に拘る必要はないと思います。

とういうことで、この様な条件を満たす有名モデルはというと、

- ペツル:サミットエボ

- ブラックダイヤモンド:スウィフト、ベノム

- グリベル:エアーテックEVO GV-PIATE+

- モンベル:スノーリッジ

という感じになります。

この辺りのモデルであれば、どれを買っても大きな不満は無いと思います。各メーカーによって若干の特徴や機能差はあると思いますが、この若干の差は個人の好みや使用者の力量でカバーされるものになると思うので、あまり神経質に考える必要はありません。

ピッケルは雪山登山で必ず携帯・使用する登山装備であり、命を預ける大切な装備です。だからこそ思い入も必要となるので、求める条件さえ満たしていれば、あとは「なんとなくコレカッコいい!」という感性も大事になってきます。

あと、雪山でピッケルを落としたら洒落にならないので、必ずピッケルリーシューを使用して身体と繋いで置きましょう。

ピッケルリーシューは専用品を買っても良いですし、スリングとカラビナで代用してもどちらでも良いです。

▼私が実際に使用している商品

私はペツルのサミテックをメインのピッケルとして使用し、ダブルアックスが必要となる局面では同じくペツルのガリーを使用しています。私は登攀要素がガッツリとあるようなルートというよりは、基本的には「雪稜歩きだけれど、所々テクニカルなルートもあるので、状況に合わせてダブルアックスが欲しい」というルートが多いので、この組み合わせで対応しています。

Amazonはこちら:https://amzn.to/3DojhYg 冒頭で説明したピッケルの長さ基準よりは少し短いピッケルになりますが、このくらいの長さが岩稜帯などでの取り回しが一番し易いです。その分、単純な雪稜での杖としてしようする時は短い印象です。 |

Amazonはこちら:https://amzn.to/405PZGP 1本280gと超軽量なピッケルですが、シャフトが45㎝と短く、スピッツェも独特な形状をしており固い氷に突き刺す事は出来ない為、杖としての使用には向きません。また軽量故にブレードの雪面への打ち込み安定性に劣ります。しかし、圧倒的な軽量性があるので、万が一のダブルアックスや、残雪期や初夏の万が一のアックスとして携行しても負担になりません。 |

ワカン

深い雪での浮力を確保して歩行する為には、ワカンまたはスノーシューが必要となります。

浮力に関してはスノーシューに軍杯が上がりますが、私は重量面と急斜面での対応力の面でワカンを使用しています。

絶対に毎回必要かと言われれば微妙な所でもあります。人気の山であればトレースバッチリで使わない時の方が多いですし、使用機会が無ければただの重りとなりますので、正直持って行く事に迷う時はあります。

ですが、原則として非常食と同じ様に使わなくとも携帯した方が良いのは確かです。

≪絶対持って行く時≫

・降雪直後など、深いラッセルが想定される時

→雪が少なければツボ足の方が快適ですが、深い雪のラッセルはワカンかスノーシューが無ければ粗不可能です。

・テント泊など宿泊先を伴う山行の時

→例え晴天予報でも山の天気はどうなるか分かりまん。

・北アルプスなどの豪雪地帯の山へ入る時

→入山後に明らかに使わないと分かった時は場合は途中でデポするので良いので、必ず持って行く。

・残雪期など雪が腐っている可能性がある時

→腐った雪のズボズボンは疲労とイライラが蓄積します。

という感じの時は必ず持っていきます。

「ワカン持ってきたら良かったぁ~」という敗退で済めばいいですが、山中で一泊した後に大量降雪でワカンが無くて進めないとなると詰みます。

▼参考商品

エキスパートオブジャパン:¥19,620(税込)

ビーコン&プローブ&ショベル

北アルプスや八ヶ岳などの豪雪地帯に入る場合は、必須装備です。

それ以外の山域でも一定以上の雪山では、雪崩はどこでも発生する可能性があるので、万が一の際に備えて携帯した方が良いでしょう。

ショベルに関しては、テント泊時の整地などにも使用するので登場頻度は高いですので、登山メーカーが出している本格的なショベルを選びましょう。(※材質に関してはプラスチック製などは論外です。)

ショベルに関しては以下の記事でも紹介しています。

▼紹介している商品

定価:¥19,360 (税込) |

▼参考商品

モンベル・アバランチゾンデ280:¥8,690(税込)

ゴーグル

風が強い時や吹雪の際はサングラスでは対応できない場合があるので、ゴーグルも必要です。

但し、人によってはサングラスの出番の方が多い時もあるので、曇りを取り払うファンが付いたモデルなど、必要以上に高価なモデルは必要ないかもしれません。

▼参考商品

モンベル・L.W.アルパインゴーグル: ¥10,230(税込)

ヘルメット

山域やルートによりますが、北アルプスや八ヶ岳など稜線に上がる本格的な雪山登山では必須装備です。

今後の目標によっては有った方が良いでしょう。

▼参考商品

モンベル・L.W.アルパインヘルメット:¥9,790(税込)

サングラス

雪山では目を守るだけではなく、疲労の軽減の為にも必須です。

ストック

必須装備ではありませんが、歩行やラッセルの手助けになります。

▼参考商品

モンベル・アルパインポール カムロック ドライグリップ:¥7,810(税込)✖️2本

モンベル・スノーバスケット:¥770(税込)×2個

時計

時計は無ければ登れないという物ではありませんが、時計がないと時刻確認はスマートフォンで行うという事になりますが、雪山登山では勿論のこと、登山の最中に何度もスマートフォンを取り出すのは落下によるスマートフォンの損傷、脇見による登山者自身の転倒の危険などもある為、出来る限り時計ははめるようにしましょう。

登山の時計は色々なメーカーから様々な種類が出ていますが、

時計・高度計・ストップウォッチ・アラーム・気圧計などの基本が揃って入れば問題ありません。

充電はソーラータイプがおすすめですが、最近のスマートウォッチタイプが充電式が殆どです。

山岳用の時計であれば、対応する温度領域は問題ないと思いますが念の為、動作保証温度は確認した方が良いでしょう。

私は「GarminのFenix7」と「SEIKO PROSPEX アルピニスト」を使用しています。

GarminのFenix7は販売当時は登山時計の最高峰の異名を持つ少々お高い登山時計ですが、「SEIKO PROSPEX アルピニスト」はコストパフォーマンスに優れた時計で、どちらも非常に気に入っています。

詳しくは以下の記事でそれぞれ詳しく解説しています。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/4bjIobe |

Amazonはこちら:https://amzn.to/3BwOHvd |

幕営装備

ここからは、雪山登山でテント泊をする場合に必要となる装備品を紹介します。

夏山でのテント泊と共通の物もありますが、雪山登山特有のものも幾つかあります。

テント

雪山登山でも軽量性を優先させる場合、ツェルトを使用する人もいますが、対応には経験による所が大きくなるので、ここでは説明を割愛します。

まず、原則として雪山では夏用のフライシートでの幕営はNGです。夜間に降雪があり、フライトシートと地面の間が雪で埋もれると空気の循環がベンチレーターのみとなり酸欠の恐れがあります。

その為、「ダブルウォールテントに冬用の外張りを付ける」か「シングルウォールテント」を使用するかのどちらかが基本となります。

冬用の外張りは重たい割に、使用できるシチュエーションが限られる為、「通気性」「設営時間」「耐風性」等、汎用性の高さからシングルウォールがお勧めです。

テントについては以下の記事でも詳しく紹介しています。

▼紹介している商品

アライテント・エックスライズ2→現行モデルは「Eライズ2」:¥64,900(税込)

※限定販売の為、現在は生産終了しています。

▼参考商品

マイティドーム2:¥93,500(税込)

竹ペグ

色々と試しましたが、結局のところ竹ペグが一番使いやすいです。

因みにモンベルのスノーアンカーは以前は使っていました。アンカーとしての威力は凄いですが設営に時間がかかるので、今は使用していません。

▼紹介している商品

ホームセンターで竹を購入して、切断して使用

テントマット

軽量・速攻を求める人は使わない人もいますが、個人的には有った方が良いと思います。

▼紹介している商品

グラバーオールウェザーブランケット:定価約4,000円

冬用シュラフ

シュラフの選び方は色々とありますが、冬用として気になるのは、やはり対応温度になると思います。

まず、押さえておきたいのが、商品に記載の対応温度についてです。

殆どの商品が「ヨーロピアンノーム」を基準とした温度表記がされていますが、これは「アンダーウェアなど」肌着だけを着用して寝袋に入った場合の温度表記となっています。

真夏の山ならまだしも、真冬の山でそんな事はしませんよね?雪山などの超極寒の地では、防寒着などの衣類全てを着込んで寝ると思います。

その為、想定される最低気温のまんまのスペックのシュラフを買う必要はありません。

個人差はありますが、私(と妻)は-20度ほどの環境でも「コンフォート-4℃、リミット-11℃」のシュラフでも十分に眠ることができています。女性など寒さに弱い人は、ナルゲンボトルに熱湯を入れて「湯たんぽ」にすれば大分と暖かくなります。

シュラフは生命に関わる装備なのでハイスペックなモデルが欲しくなりますが、高いスペックにすると値段と重量が増すので、その分を、防寒着やマットにお金をかける方が応用が効ききます。

また雪山でのシュラフはシュラフカバーの利用が大前提となりますが、NANGAのオーロラシリーズは表面が撥水加工が施されているので、シュラフカバーは不要で非常に便利です。

こちらの記事で詳しく解説しています。

銀マット

マットは夏のテント泊でも使用するものですが、雪山ではマットの重要性はとても高く慎重に考えて選ばなければいけません。

では何を最も優先すべきかというと、それは「リスク管理」です。決して対応温度が一番ではありません。

R値の高い高価なエアーマットは中にダウン収入されていたりで、大変快適に眠れる事でしょう。

しかし、もしも穴が空いたら?リペアキットで対応出来ればいいですが、上手くいかなければ、、、。

空気の入っていないエアーマットは何もないのと同じです。到底眠れるものではありません。

それに比べて、クローズドセルは物理的なマットなので、破損する心配は皆無です。アイゼンで踏んずけても、熱々の鍋を置いても使えなくなるという事にはなりません。

しかし、R値は2.0とマットの中では最下位です。これで眠れるかどうかは登山者のレベルや体質、年齢によって異なります。

一番良いのは「クローズドセル」と「エアーマット」の組み合わせでしょうが、重量が増えるのでバランスを考える必要が出てきます。

因みに、私はサーマレストのリッジレストソーライト(S)をオールシーズン使用しています。今の所-25度くらいまでは問題なく寝れています。

ロングタイプは長すぎるので、レギュラーサイズを使用して、足りない分はザックや座布団などで補っています。

耐久性も問題なし、使用開始から8年くらい経って所々ボロが出始めていますが、使用には全く問題がありません。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/3DsrPNL |

座布団

テントの中で調理する時にテントの床を濡らしたり痛めない為に使用しています。

5,00~1,000円程度の物でOK

タオル

テント内の雪や結露を拭く為に必須です。

マイクロファイバータオルなどがおすすめ。(綿は論外)

▼紹介している商品

マイクロファイバータオル2枚(カー用品店などに売っている物でOK)

テントシューズ&ダウンパンツ

テントシューズは、暖かいだけではなく、テント内の雪や結露で靴下を濡らさない為にも着用した方が良い。

夜トイレに行く時にも、靴を履く必要がないので便利。

ダウンパンツは、行く山域と個人の耐寒性によっては不要な場合もあるが、個人的には有った方が身体が休まる。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/49T2JUk |

イスカ・テントシューズロング:11,000円

▼参考商品

モンベル・ライトアルパイン ダウンパンツ:¥17,050(税込)

水筒&ナルゲンボトル

サーモス:冬山では暖かいお湯は必須です。

ナルゲンボトル:幕営後の水作りのタンクとして使用したり、お湯を入れた湯たんぽにしたりできる。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/4gODswZ |

Amazonはこちら:https://amzn.to/3DtVSVu |

▼参考商品

モンベル・アルパイン サーモボトル 0.9L:¥5,720(税込)

モンベル・クリアボトル 1.0L:¥2,200(税込)

クッカー&バーナー&ガス

雪山でのテント泊では調理や湯沸かし以外にも、水作りで長時間使用することになるので、クッカーの容量は900~1,000ml、バーナーは転倒の心配の低い安定したタイプがおすすめ。

ガス缶:2泊3日でも節約すれば250の1缶でもいけますが、予備は有った方が良いでしょう。ガスの消費量はテントの内外、雪質、バーナーとクッカーの相性などにより異なるので自身の経験から判断できるまでは、必ず予備を携帯するようにしましょう。

▼実際に使用している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/3VSOjy6 |

Amazonはこちら:https://amzn.to/4iJactv |

PRIMUS・ウルトラガス:¥880(税込)

モンベル・カートリッジチューブプロテクター:¥1,210(税込)

ライターorチャッカマン

バーナーに既存の着火装置は低温化ではほぼ100%稼働しないので、フリント式のライターなどは必須。

バーナーに既存の着火装置は低温化ではほぼ100%稼働しないので、フリント式のライターなどは必須。

茶こし(ゴミ取り)

雪は汚いので、ゴミ取りのアイテムは必須。

茶漉しやコーヒーフィルター、お茶の袋など、色々と試してみて自分にあった方法を見つけましょう。

ゴミ袋

濡れたウェアや靴、雪を集めておく為に必要。

最低でも3~4枚は持参しましょう。

テントが小さい場合、ヘルメットやロープなど嵩張る荷物を厚手のゴミ袋に入れてテントの外に置いておく事で、テント内を広く使用する事が出来ます。但し、大量降雪による埋没、強風により荷物が飛ばされる心配などがない場合に限ります。

その他、備品

ザック

日帰りかテント泊か、パッキング技術・ロープ等の有無により必要となる容量は異なりますが、装備品の多くなる雪山では必然的に容量な大きなザックが必要となります。

物凄く大雑把にまとめると、

冬山日帰り(30~40L)

冬山小屋泊(30~40L)

冬山テント泊(70L~)

といったところでしょうか。

ザックに関しては以下の記事で詳しく解説しています。

▼実際に使用しているザックがこちら

Amazonはこちら:https://amzn.to/3VITrVr

アライテント・マカルー80:¥24,200(税込)

日本の老舗山岳ブランド山岳ブランドのアライテントから出ている頑丈な大容量ザック

雪山でのテント泊はこのザックで行っています。

Amazonはこちら:https://amzn.to/3HDsUBo

定価:¥29,150(税込)

MAMMUTのアルパインザック。軽量ながらも背負い心地が抜群で、ピッケルホルダーなども装備されていて非常に使い勝手が良い。

日帰りの雪山アルパインなどで使用しています。

Amazonはこちら:https://amzn.to/4gQVC10

定価:¥16,390 (税込)

ブラックダイヤモンドから出ている超軽量なアルパインザック。

重量は38Lで420gと非常に軽量で、テント泊時のサブザックとして使用しています。

ツェルト

万が一の際にあるかないかで命運を分けると言っても過言ではないツェルト。

本当の緊急事態に陥った事はありませんが、非常に強い風が吹きつける山頂で、日の出を待つ間にチェルトを被って待機した事がありますが、全く違いました。ツェルトは非常に薄いのでこれ自体に保温性はありませんが、風が直接身体に打ち付けないというは、身体へのダメージが全く違います。

また、ツェルトがあれば簡易雪洞を掘った時に入口に蓋をしたりと、使用方法は色々とあります。

テントを持たない人は必須装備と言えます。

▼紹介している商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/3VW1Y7h |

▼参考商品

アライテント・スーパーライトツェルトロング::税込¥17,490

ヘッドライト

ヘッドライトは暗闇を照らす為のものなので、出来るだけ光量の高いものがおすすめ。

ペツルのアクティックコアは450ルーメンで75gと非常に軽量なのが魅力。

寒冷地ではバッテリーの消耗が激しく、万が一に備えて予備電池は必須。因みにアクティックコアは2泊3日の行程で夜間の積極的な行動はせず、ライト使用時も光量の節約を心がければ、予備電池の出番はない。(出番はなくとも予備電池は必須)

尚、予備電池は専用バッテリーを使うか、ニッケル水素電池の使用をお勧めします。ニッケル水素電池は通常の乾電池に比べて容量も大きく、また寒冷地に強い為、バッテリーの消耗を最小限に抑える事が出来ます。

GPS専用機器

ホワイトアウトや樹林帯での道迷い防止の為にも有った方が良いでしょう。

最近はスマホのGPSも優秀で、視認性や直感的な操作方法では圧倒的にスマートフォンのGPSの方が使い安いです。

しかし、オーバーグローブではタッチパネルの操作は不可能で、寒冷地でのバッテリーダウンなどの問題から、本格的な雪山登山では本式のGPS(ボタン式)の携帯が望ましいでしょう。

とはいえ、近年の最新モデルは非常に高価であり、簡単に出が出せない状態となっています。

GPSについては以下の記事でも紹介しています。

▼実際に使用してる装備(の最新版)

Amazonはこちら:https://amzn.to/40iSzJT |

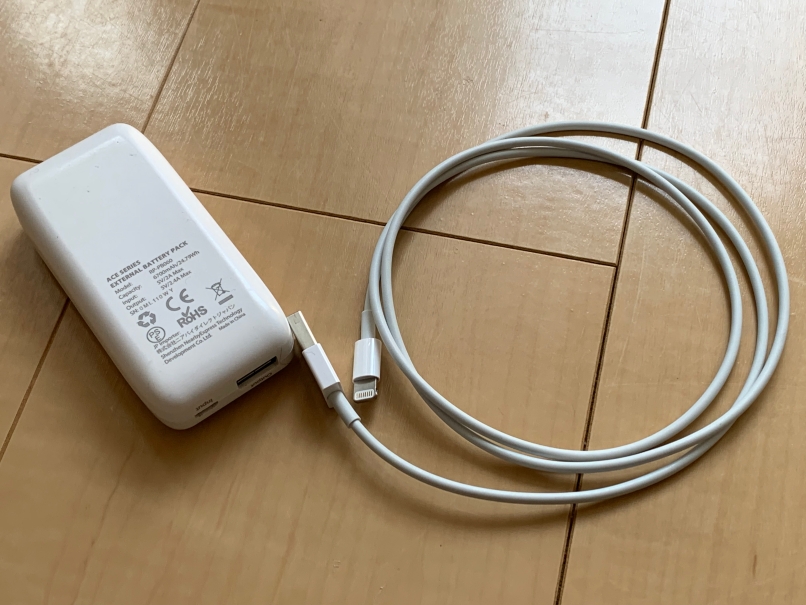

モバイルバッテリー&スマホの充電コード

スマートフォンは、山中では機内モードにしていれば、写真を撮っていてもあまり減りませんが、スマートフォンは外界との貴重な連絡手段となるので、例え日帰りでも必ずモバイルバッテリーは携帯しましょう。

尚、冬季は低い気温によりバッテリーの消耗が激しい点にも十分に注意しなければいけません。

大容量な物ほど安心感は大きいですが、重量とのバランスを考えて選びましょう。

自身の所有するスマートフォンの1回のフル充電で必要となる電気量を調べて、フル充電が2~3回出来れば十分だと思います。

▼実際に使用して商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/4iRTND2 |

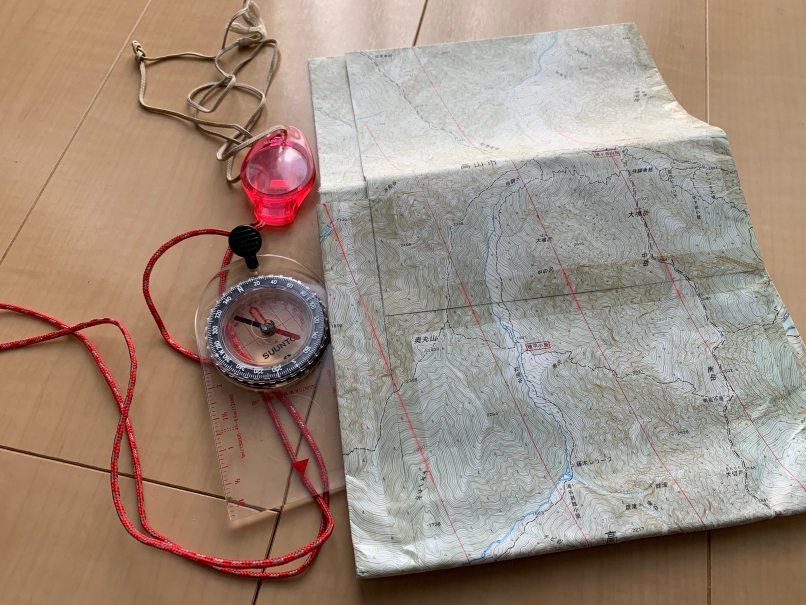

地形図&コンパス&ホイッスル

GPSを携行していると、地形図を見る機会は殆どないが、それでも紙の地図は必要。

尚、概念図ではなく、地形図が必要となる。

ホイッスルも、緊急時のサインやコール、自身の存在を知らせたりする為に携帯が必要。

▼参考商品

Amazonはこちら:https://amzn.to/3BScx4r |

ナイフ

ロープを扱う登山をする場合は必要ですが、そうでない場合は必須ではありません。

私はエーデルリットのロープツースを使用しています。

軽量でありながら、切れ味も抜群で気にっています。

熊鈴

最近は初冬や残雪期などの熊の目覚めの時期は読めない為、季節によっては携帯しています。

常備薬&テーピング

山中で体調を崩すと命に関わるので、持病のない人においても鎮痛剤、下痢止めなど最低限の薬は必要。

テーピングに関しては、怪我の措置だけではなく、ギアの損傷の応急措置にも使える。

トイレットペーパー

トイレだけではなく、クッカーの掃除などにも使える。

非常食

日帰りでも非常食は必須。

スニッカーズなどの日持ちのする高カロリーな物を常に装備の一つとしてザックに入れておくと買い忘れがありません。

行動食に関しては以下の記事でも紹介しています。

まとめ:雪山登山の装備の費用合計

▼ウェア類の合計額

- ドライウェア:5,830円

- ベースレイヤー:16,500円

- ミドルレイヤー:10,780円

- ハードシェル:60,500円

- ハードシェルパンツ:55,000円

- 防寒着・ダウン:31,900円

- タイツ:5,720円

- 靴下:3,410円

- バラクラバ:6,270円

- グローブA:19,950円

グローブB:11,660円

合計227,520円

▼ギア類の合計金額

≪冬山 専用≫

- 冬靴:85,250円

- ゲイター:8,800円

- アイゼン:31,350円

- ピッケル:31,460円

- ワカン:19,620円

- ビーコン:57,200円

- プローブ:19,360円

- ショベル:12,100円

- ゴーグル:10,230円

合計金額:275,370円

≪夏冬 共通≫

- サングラス:10,000円

- ヘルメット:9,790円

- ストック:17160円

- 時計:23,000円

合計金額:59,950円

▼幕営 テント泊装備

≪冬山 専用≫

- 竹ペグ:1,000円

- 冬用シュラフ:62,700円

- テントシューズ:11,000円

- ダウンパンツ:17,050円

- 冬用ガス:880円

- 茶こし(ゴミ取り):100円

合計金額:92,730円

≪夏冬 共通≫

- テント:64,900円

- テントマット:4,000円

- 銀マット:5,830円

- 座布団:1,000円

- タオル:500円

- 水筒:7,150円

- ナルゲンボトル:3,718円

- クッカー:7,260円

- バーナー:15,400円

- ライターorチャッカマン:200円

- ゴミ袋:300円

合計金額:110,258円

▼その他 装備品

- ツェルト:17,490円

- ヘッドライト:12,870円

- GPS:84,800円

- モバイルバッテリー&スマホの充電コード:3,000円

- コンパス:3,000円

- ホイッスル:1,000円

- ナイフ:3,000円

- 熊鈴:2,000円

- 常備薬&テーピング:数百円

- トイレットペーパー:数百円

- 非常食:500円

合計金額:42,860円/127,660円(GPSあり)

総合計:808,688円/893,488円(GPSあり)

めちゃめちゃ高額ですね!改めて金額としてみると凄い金額です。

※この金額にはザックを含めていません。

因みに、夏山の基本装備を全て持っている状態で、雪山を新たに始めようとする場合、追加で掛かる費用はこちらになります↓

▼追加費用

雪山基本装備:+414,230円

雪崩対策装備:+88,660円

幕営装備一式:+92,730円

総合計:595,620円

今回ご紹介したギアは、基本的な装備品となります。

もしも、ロープを必要とするルートに挑戦する場合は、「ロープ・ハーネス・カラビナ・スリング」などが更に必要となり、凡そ10万円程必要となります。

また、値段に関しては、低価格なブランドを選ぶか、海外ブランドを選ぶかで価格は大きく変動します。

どの程度の雪山に挑戦するのかによって、必要となる装備はことなってきますが、自身の今後の展望をよく考えて購入することが大切となります。

例①最初は「低山のスノーハイキングだけ....」と思い6本爪の軽アイゼンを購入したが、程なくしてアルプスの魅力にハマり、12本爪アイゼンを購入した。

例②最初は「初冬くらいまでしか山に行かないから...」と思いスペックの低い防寒着を購入したが、程なくして八ヶ岳に行きたくなり、改めてハイスペックな防寒着を購入した。

といった様に、自身の今後の展望をよく考えて購入しないと、結果的に無駄なお金を払うことになってしまいます。

雪山は美しくありながら、非常に危険な世界でもあります。

お金は大切ですが、必要な装備にはしっかりとお金を掛けて、安全に雪山登山を楽しみましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38f88302.0052a26c.38f88303.639f3089/?me_id=1277977&item_id=10030472&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-lodge-2%2Fcabinet%2Flfm%2Flfm-miv01248.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38fa8fe3.5d57bb39.38fa8fe4.00aa6b13/?me_id=1409199&item_id=10109791&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiteki-life%2Fcabinet%2Fhp-5831%2F03a1ab2fe3de4375b-0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42886b39.4f9e9fe1.42886b3a.00352eb4/?me_id=1210102&item_id=10382512&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyakyu-kasukawa%2Fcabinet%2F95%2Fho-bd73095_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31758443.73742916.31758444.0fb345e3/?me_id=1235177&item_id=10003465&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrail%2Fcabinet%2F03072257%2Fmidweghtscreentap1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38f88302.0052a26c.38f88303.639f3089/?me_id=1277977&item_id=10066052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-lodge-2%2Fcabinet%2Fmm%2Fmm-lw8575.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/317598c8.60e40a18.317598c9.ebcf3c75/?me_id=1202827&item_id=10095274&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkojitu%2Fcabinet%2F1901%2F4518756999647_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31758dc3.41f9e966.31758dc4.47b41010/?me_id=1191679&item_id=10126803&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakaiya%2Fcabinet%2F05449151%2Fgrivel%2Fgvrag12omes01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4288879d.71aae26d.4288879e.34525699/?me_id=1257774&item_id=11777252&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsportsaomori%2Fcabinet%2Fimages2803%2Fmgk-gvrag12nme_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38fa8012.f225be18.38fa8013.60b30cf9/?me_id=1332229&item_id=10004529&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftranslation-nag%2Fcabinet%2F08198256%2Fcompass1623982677.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)