学生時代は超が付くほどの「運動音痴」でした。そんな私が登山と出会い、雪山登山を始めた頃に大きな目標を持ちました。

それは「厳冬期 槍ヶ岳」です。

山岳会にも所属しないごく普通の登山者が、「厳冬期の槍ヶ岳」を目指し、達成するまでの道のりをご紹介します。

(尚、私は妻と二人三脚で歩んで来たので、女性の方の参考にもなれば幸いです。)

【体験談】登山初心者が「厳冬期 槍ヶ岳」を登るまでの道のり

厳冬期 槍ヶ岳に必要なこと

厳冬期の槍ヶ岳に登るには、アイゼンピッケルワークは勿論、長時間の行動を可能にする体力、冬季の幕営経験から天候判断など、正に雪山の総合力が求められます。

小目次

「体力」「寒さへの適応力」「アイゼン・ピッケルワーク「雪崩対策」「雪山テント泊」「ルートファインディング力」「天気と天候判断「ロープワーク」

それでは、一つずづ解説していきます。

体力

とにかく体力が重要。

槍までの道のりは長く、長い林道から始まり、槍平小屋から中崎尾根と千丈乗越を経て槍ヶ岳、飛騨沢から登る場合も同じく、長い長い道のりが待っています。

厳冬期と言えど、好天の週末の日には入山者はそれなりにいる時もありますが、スキーヤーが大半という時も多く、歩きやすいトレースは期待出来ません。

また、新穂高から槍ヶ岳を目指す場合、新穂高から中崎尾根の末端に取り付く等の特殊なルートでない限り、「葡萄谷・チビ谷・滝谷・南沢周辺」など、多くの雪崩の危険地帯を通過しなければならず、迅速な通過が要求されます。

槍平小屋から中崎尾根に取り付く場合に関しても、最近は中崎尾根から槍に向かう登山者は少ないようで、トレースは期待出来ません。

ノートレースで1~2人などの少人数の場合、雪の状態にもよりますがラッセルは厳しいものとなり、中崎尾根に取り付くだけで相当な時間を要する事もあります。森林限界を超えてからも、長いトラバースなどが複数回待ち受けています。

飛騨沢を積める場合も、長い間雪崩に警戒しながら可能な限り短い時間で登ることが求められ、常に体力勝負となります。

そして体力を大きく消耗した先に、岩と雪のミックスの槍の穂先が待っているのです。

寒さへの適応力

厳冬期の槍ヶ岳は言うまでもなく基本的に「寒い」です。

気温は常時マイナス10数度、稜線上では強い風が吹いている事も多く、体感温度がマイナス30度近くなることも珍しくありません。

寒さへの十分な適応力がないと低体温症を誘発することは勿論の事、「行動遅延、判断力や行動力の低下」など凡ゆる所で悪影響を及ぼし、結果として敗退や事故・遭難へと繋がっていきます。

寒さへの適応力は、体力や年齢も大きく影響しますが、経験が物を言う所ので、何度もプレ山行を実施して、自身の経験値がどの程度であるかを把握しておきましょう。

アイゼン・ピッケルワーク

クラストした斜面の登攀やトラバース、岩と雪のミックスと化した穂先を登ることとなります。

あらゆる場面に対応できる確かなピッケル・アイゼンワークが求められます。

安全な低山でアイゼンとピッケルの基本的使い方をしっかりと見に付け、アイゼントレーニングなどで岩稜帯への適応力を高めましょう。

そして何よりも実践が一番。自分自身の技術で十分に通用するレベルの山行で技術の確認を行い、定期的に少し難易度のあるプレ山行を挟み技術の向上を目指しましょう。

雪崩対策

沢筋を何度も通過するので、雪崩対策は必須。

ビーコン・プローブ・ショベルを携帯することは勿論のこと、事前にしっかりと練習しておかなければ、いざという時に意味を成しません。

複数人で沢筋を通過する際は、

- 直前の天候に注意する

- 気温の上がる時間までに通過する

- 常に上部に警戒する

- 非常時には荷物を捨てて走れるように備える

- 一度に通過せずに1人ずつ通過する(間隔を空けて通過する)

- 先行して渡った者や待機中の者は、上部を監視し緊急時には大きな声で合図する

- コールが届かない場合に備えてホイッスルを準備する。

など、準備と意識掛けが重要となります。

もしも、実際に雪崩に巻き込まれてしまった場合、ビーコンとプローブがない状態では、広大なデブリ(雪崩痕)の中から埋没者を生存可能な時間内に探し当てる事は不可能です。

また、雪崩た雪は程なくして急速に硬くなる為、ショベルが無ければ掘り出す事は不可能です。

ソロの方も携帯が望ましい事は勿論ですが、2人以上のパーティーであれば必須と言えます。

目の前で息絶える姿をただ待つだけか、助け出す為に動けるか。

ビーコンは数万円する大変効果な装備品で簡単に購入出来るものでもありませんが、命と比べれば答えは明白です。

雪山テント泊

設営する場所の選定、整地・設営から始まり、テントの中での生活、そして撤収。

悪条件の中でも迅速な行動が出来る様になっておくことは必須と言えます。

また、厳冬期のテント内は当然の事ながら寒く、就寝時に使用するマットやシュラフの選定は睡眠の質に大きく影響します。テント泊ではどれだけ翌日に疲れを持ち越さないか、前日の披露をどれだけ回復させられるかが非常に重要なポイントとなってきます。

自分自身がどの程度の耐寒能力を持っているのか、今の装備品で夜を越せるのかなど、改めて注意しましょう。

ルートファインディング力

槍ヶ岳の冬季メジャールートの中崎尾根~西鎌尾根は、基本的には尾根歩きですが、ルートの選定は必須となります。

雪庇が発達している所も少なくなく、「トラバースか直登か」を見極めなけらばいけない局面も出てきます。

遠目に見て「行ける」と判断して進んで見ると「実際には非常に足場の悪い急斜面であった」という事も良く有ることで、悪場に入ってしまってからでは脱出も容易なものではありません。事前に見極める目が大切になってきます。

また、西鎌尾根~中崎尾根上部は荒天時には視界を失いやすく十分な警戒が必要となります。

天気と天候判断

槍ヶ岳は登山口となる新穂高から遠く離れています。

天候の判断を誤ると「悪天候により槍ヶ岳山荘の避難小屋にビバーク。翌日以降も停滞が続き、天気が回復してもドカ雪により雪崩の危険で脱出不可能で、山中に閉じ込められる」なんて事も起こりうる環境にあります。

また、飛騨沢の上部や、西鎌尾根はホワイトアウトが発生しやすい環境にあります。

左の写真は2019年の初冬に槍ヶ岳から飛騨沢の下降中にホワイトアウトに遭遇した時の実際の写真です。この時は、初冬ということで積雪量がまだ少なかった為、赤旗が埋もれておらず、何とか下山する事が出来ましたが、旗が無ければ相当厳しい状況に陥っていたことでしょう。やはりGPSの携帯が望ましいと言えます。

そして事前の天気予報は勿論ですが、当日も「天候悪化を知らせるサイン(雲や雷鳥)」には常に気を張っておかなければいけません。

上記の時も槍の穂先から少し先の所にレンズ雲が見えていました。

天候判断は慎重に行うと共に、悪天候に捕まった場合でも、一瞬の僅かな瞬間に活路を見出す判断力が求められます。

余程の健脚やスキーヤーでない限り、基本的に1泊2日〜2泊3日の行程となります。

特に厳冬期(1月〜2月)はこの好天を掴むのが非常に難しく、ここ数年は「平日天気が良くて、週末崩れる」というサイクルばかりでした。

先に触れた「天候判断」の通り、天気は命に非常に大きく関わることなので、無理はしないのが鉄則です。

信頼の置ける天気予報サイトを見つける事も、登頂率と安全性を高めるポイントとなります。

ロープワーク

基本的にロープが必須となる場所はなく、ロープを所持せずに入山している方の多いと思われます。

しかし、メンバーの力量や雪の状態、ルート選びにより必要となる事もあります。

厳冬期 槍ヶ岳までの道のり

目標に向けた向上心と明確なトレーニングが重要

これはどの山でも共通のことだと思いますが、目指す山が決まった際は、それに向けたトレーニングが必要です。

私も登山を始めた頃は、里山に登って、低山でテント泊を楽しんで、、、。

勿論それでも良いのですが、心の中にあるのは「漠然とした憧れ」

「いつか行きたいけれど、無理だろうなぁ、

そもそも何をしたらいいのか分からない」

そんな時は、

目標の山行に類似した山行で、且つレベルが少し下の山行をやってみますしょう。そしてその山行から「自分に何が足りないのか」を探ります。

私自身、登山を始めて4年目の2019年に、具体的に「厳冬期の槍ヶ岳」を目指し始めました。

直近の2年間はこんな感じでした。

▼2019年

- 5月:「槍ヶ岳・中崎尾根」冬の槍ヶ岳のメジャールートとなる中崎尾根の下見の山行。

- 6月〜9月:低山で体力トレーニング

- 10月末:「槍ヶ岳・飛騨沢」本格的な冬の訪れの前に、最終調整。

- 12月28日:「涸沢岳」※天気の関係で涸沢岳となる。

▼2020年

- 2月:「南八ヶ岳・赤岳〜硫黄岳」※天気の関係で、八ヶ岳。

- 3月〜6月:コロナ・緊急事態宣言で遠征中止。

- 7月:「西穂〜槍ヶ岳 縦走」(テント泊での槍穂完全縦走)

- 8月〜9月:低山で体力トレーニング

- 10月:「剱岳・早月尾根」※初冬の剱岳で技術と体力の確認

- 11月〜12月:低山で体力トレーニング

▼2021年

- 1月:好天掴めず、体力トレーニング

- 2月:祝「厳冬期 槍ヶ岳!」

- ※上記のアルプス遠征以外に「クライミング」「技術講習」を行なっています。

明確な目標を持ち、一つ一つの山行に意味を持たせて、日々意識して取り組むことが重要だと思いました。

結論!

目標を決めたら動こう

- 目標を決める

- プレ山行を実施

- 足りない点を低山でトレーニング

- 再度、プレ山行で確認

この繰り返しが、夢に繋がる道となります。

私達が取り組んだ内容(クライミング・講習会・体力トレ)

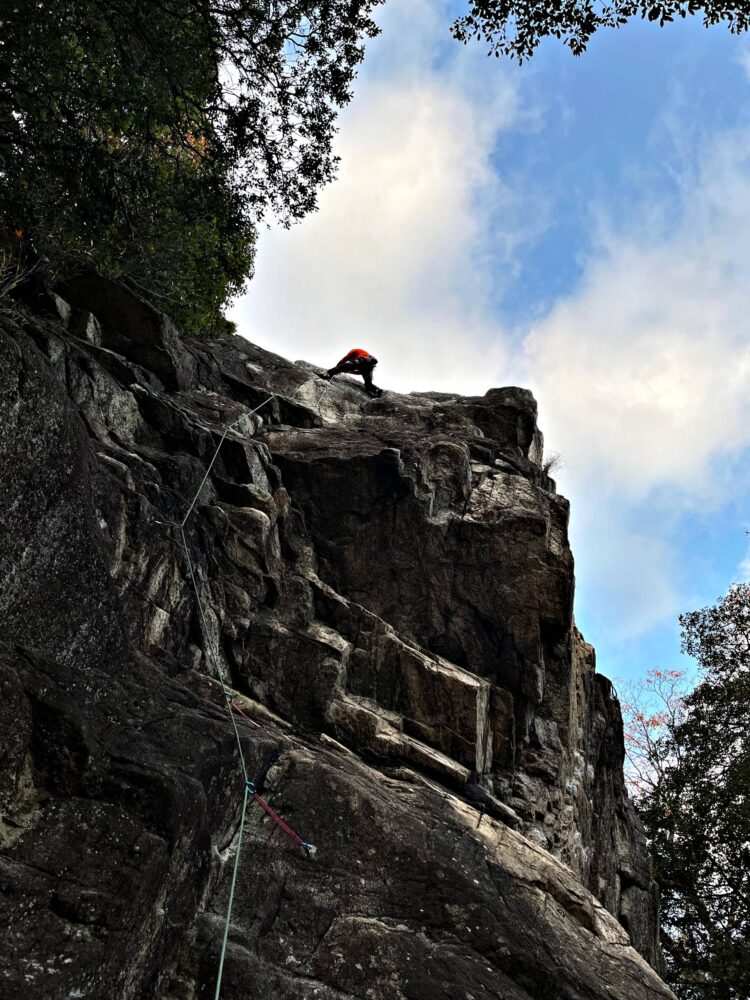

▼クライミング&アイゼントレーニング

当時のプレ山行の結果からパートナーのアイゼンワークに不安が多かった為、クライミングとアイゼントレーニングが必要でした。

私は近畿在住の為、「千石岩」「金比羅山」「獅子岩」「北小松の岩場」などでクラミングとアイゼントレーニング、マルチピッチの練習を行いました。

5.10~11のルートでも、しっかりと登っておくと登山として遭遇する岩場では十分な力を発揮してくれます。

▼技術講習に参加

必要な技術は色々とありますが、その中でも命に関わる技術はやはりプロの指導者から学んだ方がいいでしょう。

受講したのは次の3種類です。

- 懸垂下降

- クラミング(トップロープ・リード・マルチピッチの基礎)

- 雪山基礎講習(滑落停止・雪洞・ビーコン)

講習を受けた後は、定期的に低山で反復トレーニングを欠かさず行ってきました。(これが重要です。)

▼体力トレーニング

私は「厳冬期の槍」をやるには体力が圧倒的に足りていなかったので、これが最大の課題でした。

過去の登山経験などから十分な体力がある場合を除くと、個人的には体力の増強が一番時間がかかる内容だと思います。

頻繁にアルプスに通う事は実質的に難しいので、自宅や近郊の低山で自分なりの方法でのトレーニングが欠かせません。

▼取り組んでいた内容

- 【週3】自宅での筋トレ

- 【週1】公園での階段トレーニング

- 【月1】テント泊での縦走登山....比良山系全山縦走など

兎に角、早い段階から「体力を付ける事を意識した山行」を行っておくことが重要です。

まとめ

「厳冬期の槍ヶ岳」は雪山登山として非常に輝かしい魅力を持っていると思っています。

しかし、それだけに大きな危険を沢山併せ持っており、簡単に登れるというものでもありません。

「里山から始まり、低山でのテント泊。そしてアルプス縦走から残雪期、そして厳冬期の北アルプスへ」私も順を追って、少しづつ夢に向かって進んできました。

私は山岳会に所属している訳でもなく、特別体力に自信があると言う訳でもなかったので、登山を初めてから約6年かかりました。

命の危険も付き纏う危険な山行であることは確かですが、言葉では言い尽くせない素晴らしさを持った山でもあります。

目指しておられる方は、入念な準備のもと挑戦してみてはいかがでしょうか。