登山において、「軽さは正義」と言えます。

しかし、今まで使った事がないからと、本来持つべき必要な装備を削ったりするのは、やってはいけない軽量化の方法です。

今回は、自身の経験から、各装備品の具体例から「軽量化」の方法と考え方についてご紹介していきます。

目次

登山装備の正しい軽量化の方法「不要な物は持って行くな」

装備品の軽量化の方法は、大きく分けて2つあります。

1.軽量化

2.持って行かない

「軽量化」に関しては、購入前であれば出来るだけ軽い物を買う。購入後は必要に応じて買い替えることになります。軽量なものは利便性・耐久性に劣るので注意が必要ですが、有名な登山ブランドで、あまりにも極端なモデルでなければ大体は大丈夫です。

「持って行かない」は、なくても困らないものは持って行かないということです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

※全装備の解説ではなく、特に軽量化幅の大きな装備品をピックアップしてご紹介します。

既存の装備の軽量化

基本装備

ヘッドライト

ヘッドライトは登山の必須装備であることから、必ず携帯する装備なので選定時に妥協してはいけませんが、頭に装着する装備なので軽い方が身体的な負担も少なくなります。

ココがポイント

【適切な光量を選ぶ】

ヘッドライトは明るれば明るいほど安心感は大きいですが、その分重量は重くなる傾向にあります。

これまでの登山の経験から最大光量200ルーメンあれば十分といった印象です。

【電池のタイプ】

電池タイプの場合、単四電池のタイプだと予備電池の重量が軽くて済むので、軽量化に繋がります。

- 単三電池:23g/1本

- 単四電池:10g/1本

アルカリやリチウムなどの内容成分や、メーカーにより実際の重量は異なりますが、単三よりも単四の方が圧倒的に軽いのは間違いありません。

▼私が使っているヘッドライトはこちら

ペツル・アクティックコア

厳冬期の北アルプス2泊3日の行程であれば、「弱〜中」を合計9時間くらいの使用で、付属の標準バッテリーのみで足りています。勿論、予備電池は携帯しています。

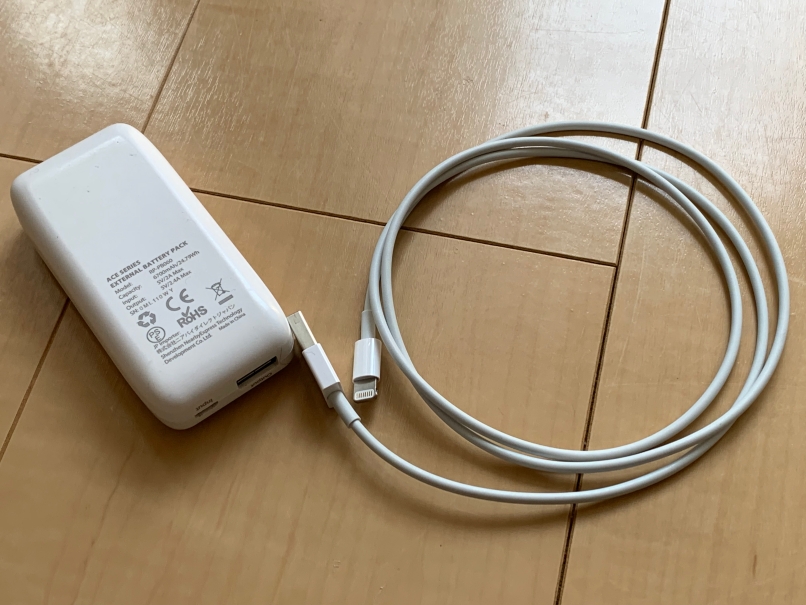

モバイルバッテリー

スマートフォンや、GPSなどのデジタルデバイスを山中に持ち込むこの時代には、モバイルバッテリーは例え日帰り登山であっても必須となります。

しかしこの時に注意したいのが「適した容量のモデルを選ぶこと」

大容量であれば、最新のスマートフォンの完全充電を複数回行えるので安心感が強いですが、その分量は非常に重たくなります。

そもそも山中では「機内モード」にしておき、スマートフォンの使用は「写真撮影の時のみ」という場合、バッテリーの消費量はせいぜい10%程度です。

冬季は、スマートフォン等の電池の減りも早いですが、適切に使用すれば、冬季テント泊2泊3日でも6300mAhで十分に足りています。余分目に持つ場合であっても10,000mAhもあれば十分です。

※iPhone13の場合

▼私が実際に使用しているモバイルバッテリー

Anker A1263016 PowerCore 10000

私は「iPhone13」を所持しており、6300mAhのモバイルバッテリーでも足りていましたが、買い替えの時期が来たので、少し多めの10,000mAhにしました。)

雨具(レインウェア)

雨具は例え雨が降らない予報でも、絶対に持っていかなければいけない装備の一つです。

しかし、「晴れた日にしか山に行かない」という場合、レインウェアの使い道といえば「風が強い日の防寒具」としての使い道しかありません。

そうなると単なるお守り的な役割しかなくなるので、高性能であるよりも軽量性を優先する方が良いでしょう。(必要最低限の性能を有していることは最低条件です。)

また、雨具の生地に使用されているゴアテックスなどの透湿素材は経年劣化により5年ほどで買い替えが必要となるので、必要以上に高性能なモデルある必要はないと考えています。

私が使っているのはレインウェアはこちら

【レビュー】MAMMUTレインウェアCLIMATE Rain-Suit AF

汗拭きタオル

汗は袖で拭ておけば十分。

ちょっと見た目は汚いですが、荷物を軽くしたい場合、削りましょう。

※テント泊の際はテント内の結露や雪を拭き取る為に、マイクロファイバータオルなどは必要です。

日焼け止めクリーム

日焼け止めは「SPF50+PA++++」&「ウォータープルーフ」のタイプを濃いめに塗っておけば、2泊3日の縦走登山でも十分。

軽量化を優先する場合の話ですので、肌が弱い人や絶対に日焼けしたくない人は、小瓶タイプを持参するのもありです。

ザック

ザックに関しては、自分の身体に合った適切なモデルを選択することが非常に重要なので、軽量性だけを優先して選ぶというは良くありません。

しかし、登山装備の全体を見直して、不要なものを削減し、コンパクトな装備を選ぶことで、ザックに求める容量を小さくすることで、結果的に軽量なザックで済むという事にも繋がります。

詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

クライミング用品

ヘルメット

ヘルメットは滑落時の保護だけではなく、落石や転倒など、様々なアクシデントから頭部を保護する為にも、積極的な着用が推奨される装備となります。

ヘルメットの重量が重い場合、持っていく事自体が億劫になったり、被ることで首に疲労が蓄積したりなどの弊害が生じてしまうので、軽量なモデルを推奨します。

しかし、超軽量タイプの場合、耐久性には劣るのでバランスが重要となります。

ナイフ

山の中でもナイフは色々な場面で活躍するので、持っていると便利な装備の一つです。

ナイフの有名メーカーのビクトリノックスなどからは便利な機能が色々ついた「十徳ナイフ」が出ていますが、山の中で使う実際に使う機能といえば単純なナイフだけです。

であれば、クライミング用の軽量ナイフで十分で、これであれば45gほどと超軽量です。

▼私が実際に使用しているナイフ

Amazonはこちら

49gと超軽量でありながら、開封時点で非常に鋭い刃がついており、刃起こしは不要です。

ロープやスリングもサクッと切れるので、登山やクライミングで想定されるシチュエーションに全て対応出来ます。

流石にバトニング(ナイフでの薪割り)は出来ませんが、肉も野菜も怖いくらい「スッっと」切れるので、キャンプでも十分に活躍してくれます。

ファーストエイドキット

ファーストエイドキットの中身にも再考の余地があります。

店頭で販売されているキットや、一般的にネットで検索すると出てくる内容はこんな感じですが、本当に全員必要か?という内容です。

- エマージェンシーシート

→ツェルトとは役割が別なので、両方持参が最高ですが、ツェルトと防寒着があれば、ある程度は対応可能。 - 使い捨てカイロ

→上記と同じ - 鎮痛剤

→絶対必要。使い慣れた物を多めに持参 - 軟膏などの虫刺され対策

→極度に皮膚が弱い人でなけば不要。 - リムーバー

→アナフィラキシーショックへの対策が必要でなけば、特に不要 - 経口補水系パウダー

→適切な休憩と水分摂取で対策可能。 - 救急絆創膏

→あった方が良い。それ以上の特殊なものは使用方法を熟知している場合に限る。 - 滅菌ガーゼ・ワセリン・湿潤療法用絆創膏

→使い方を熟知していないのであれば、ハンカチとテーピングの代用で十分。 - テーピング

→登場する場面は以外と多い。 - ビニール手袋

→緊急時の汚れ付着による感染や血液接触の対策としては勿論、排泄時の汚れ対策としても有効。 - ポリ袋

→日帰り登山でも大1、小1あれば何かに使える。汚れ物を入れるだけなら行動食を入れているジップロックでもOK。

ポリ袋をガーゼの代わりに使うという方法もありますが、「正しく運用できますか?」というのは問題。 - サージカルテープ

→緊急時はテーピングで代用可能。 - ハサミ

→ナイフを持っているならそれでOK。 - 綿棒

→薬を他人の為に使用するなら必要。 - マスク

→他人の救護をする可能性があるなら必要。 - アルコール消毒液

→個人の考え方による。

ファーストエイドキットもクライミングギアと同じく、所持していても正しい使い方を熟知していなければ、重量が嵩むだけであまり意味はありません。

パーティー登山のリーダーなど、複数名の登山者を連れている場合などは共同装備として必要になってくると思いますが、ソロや2名などの少数の場合、専用品を沢山揃えるよりも、既存の装備で浅く広く対応できるようにイメージを膨らませておく方が現実的です。

テント泊装備の軽量化

テント本体

テントは非常に重量を占めるので、軽量化の幅が最も大きな装備となります。

- ダブルウォールからシングルウォールへと変更したり

- 軽量なモデルを選んだり

- サイズの小さなモデルを選んだり

軽量化の方法は沢山ありますが、個人的に注意したいポイントが軽量化の為に、テントから「ツェルト」や「シェルター」に切り替える場合です。

「ツェルト」や「シェルター」は風雨などの悪天候への耐性はテントとは大きく異なるという事を忘れてはいけません。

使用する天候・環境には十分に注意し、悪天候時に「装備及び自分自身がどこまで対応できるのか」という事を正しく理解しておく必要があります。

テントに関しては、こちらの記事でも紹介しています

スリーピングマット

スリーピングマットは、テント泊での睡眠の質に大きく影響してくるので、どのマットを選ぶかは非常に重要です。

しかし、これに関しても快適な物は、重量・嵩ともに大きくなるので、悩ましいポイントでもあります。

私は、

夏:エバニューFP mat 100(160g)

冬:THERMARESTリッジレストソーライト(260g)

をそれぞれ使用しています。

ザックへの収納方法やF値など、スリーピングマットを選ぶ基準は多いですが、快眠性に関しては、

1.ある程度は慣れ

2.テントを設営する場所

にかかっていると思います。

経験値が低ければどんなマットを使っても寒いですし、地面が斜めであったりボコボコであれば、マットが高級でも背中が痛いです。

反対にテント泊登山の経験を積めば、テントさえ張れればどこでも眠れるようになります。

グラウンドシート

グランドシートは地面からの冷えの防止とテント本体の保護の為に使用している人が多いと思います。

しかし、「地面からの冷えの防止」という効果に関しては、あってもなくとも大きな差はないように思います。

テント本体の保護には十分な効果があるので、私自身、夏は持参していますが、冬は持っていきません。

軽量化を意識したい場合、なくとも問題はないでしょう。

座布団

座布団はあれば便利ですが、なくても何の問題もありません。

荷物を軽くしたい場合、削りましょう。

テントマット

テントシートがあれば、地面からの冷えの防止や結露対策などの効果はそれなりにありますが、無くても過ごすことはできるので、軽量化を優先させたい場合、削っても良いでしょう。

ランタン

テントの天井に「ランタン」を吊るせば、テントの中が満遍なく明るくなり、快適な空間を演出してくれます。

しかし、ランタンは軽量なモデルでも50~60gはしてしまいます。

ヘッドライトを天井に向けて照らすとテント内に光が反射して思いの外明るくなるので、ヘッドライトでも十分な役割を果たしてくれます。

ヘッドライトをテント内で積極的に使用すると電池減りが気になる所ですが、「単四3本タイプ」の場合、予備電池を1セット余分に持って行っても約30gなので、ランタンよりもこちらの方が軽量と言えます。

枕

「エアー枕」などが販売されていますが、これは無くとも良い装備と言えます。

テントの中では、夜間の結露から装備の濡れを防ぐ為に、脱いだ靴下や上着などの濡れて困るものをスタッフバッグに入れておきますが、これを「枕の代わり」として使えば、追加で枕を持参する必要はなくなります。

着替え

個人的には登山に着替えはいらないと思います。

私が着替えで持参しているのは、「下着」と「靴下」の2点のみ。

シャツや肌着(アンダーウェア)の着替えなんて要らないでしょう。

真夏であれば、着替えてもどうせ直ぐに臭くなりますし、

極寒の冬に関しては、バクテリアの繁殖も最小限に抑えられるので、匂いの発生もほとんご起こりません。

そもそも臭くても死にません。

サンダル

面倒でも毎回靴を履いていれば、サンダルは無くても困りません。

食料・行動食

「食糧・行動食・水」をついつい少し多めに持って行って、毎回結構な量が余っている、なんてことになってはいませんでしょうか?

「どれくらい必要か」に関しては、経験から分かってくるものですが、これに関しても計算式がありますので、よろしければこちらの記事でも紹介しています。

【登山歴7年】行動食の選び方とカロリー計算方法「夏山~冬山/日帰り~テント泊」

今は便利な時代で、「アルファ米」など軽量な食料があるので、活用しない手はないでしょう。

また、内部の脱酸素剤は取り出しておき、スプーンも1個あれば十分です。

行動食に関しても、個包装から取り出しておき、ジップロックに纏めておきましょう。

重量的な軽量化も勿論ですが、ゴミの嵩張りを防ぐことも大切なポイントとなります。

この食料をジップロックに詰め直すと、、、

こんな感じになります。

因みに、ごみの量はこんなにあります。これが山の中で発生したら凄いカサになります。

持って行かないという選択肢

「登山は考えるは事を楽しむアクティビティ」でもあります。

装備品の取捨選択の判断基準は、こんな感じです。

- あれば快適=なくても大丈夫

※ランタン・グラウンドシート・着替えなど

- 緊急時に必要=絶対必要

※ヘッドライト・レインウェア・ツェルトなど

私もツェルトを緊急時として使用した事は一度もありませんが、必ずザックに忍ばせています。

「着替え」など絶対に必要というわけではない装備品もあれば、ロープやヘルメットのように必要な時もあるけれど毎回必要な訳ではないという装備品もあります。

「今回の山行では何が必要か」ということを考えて、取捨選択を楽しみましょう。

一番の荷物は脂肪

これは全員が当てはまる訳ではありませんが、ちょっと脂肪が多いなと感じている場合、是非頑張って脂肪を減らしてみましょう。

一番大変ですが、一番効果があります。

装備の軽量化には限界がありますが、脂肪が多い人は数キロ~10キロ以上の軽量化も可能です。

私の妻も15キロダイエットしてから、各段に山で強くなりました。

※2年で15キロ。

脂肪というお荷物がなくなって身体が軽くなることも勿論ですが、実際にはダイエットの過程で筋力や体力が付いて、山で動きやすくなると言うのが大きいとは思います。

こちらの記事でも紹介しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

登山装備の軽量化のポイントを纏めると

- 必要な装備は、例え使う機会が少なくても絶対に削らない。

- あれば便利は、なくても困らない。

- 同じ性能であれば、軽量なモデルを選ぶ

軽量化はまさに「ちりも積もれば山となる」です。

小さな積み重ねがキロ単位への軽量化へと繋がっていきます。

是非、次回の山行の際に参考にしてみて下さい。