槍ヶ岳へと至る登山者憧れのバリエーションルート。

2023年7月、3年越しの夢を叶えた。

この記事では3日目の記録を紹介します。

関連記事

目次

【山行記録】槍ヶ岳 北鎌尾根/2023年7月15日〜17日「2日目」

ルート&タイム

▼2023年7月17日

- 2873m付近(幕営地):04時30分

- 北鎌平:8時00分

- 槍ヶ岳:10時00分

- 槍ヶ岳山荘:10時30分(大休憩)

- 槍平小屋:13時50分

- 白出沢出合:16時15分

〜バスに乗る為にダッシュ〜 - 新穂高:17時25分

行動時間:約13時間00分

アクセス

アカンダナ駐車場に駐車

今回は最終日の下山が遅くなった際に対応できるように、沢渡ではなくアカンダナを選択。

- 槍ヶ岳〜新穂高:標準CT6時間55分

新穂高〜平湯:最終バス18時35分 - 槍ヶ岳〜上高地:標準CT8時間30分

上高地〜沢渡:最終バス16時55分

最終のバス時刻からの逆算で、上高地への下山なら9時には槍ヶ岳山荘を出ないと行けませんが、新穂高への下山なら山荘を11時30分に通過すれば間に合います。

尚、あかんだな駐車場かさわんど駐車場の混雑具合ですが、どの方面から来るかで、どちらの駐車場を利用するか分かれると思うのですが、混雑を避けたいなら、あかんだな駐車場の方がマシなような気がします。

【収容台数】

あかんだな駐車場:約850台

さわんど駐車場:約2,000台(市営・民間の合計)

それぞれ夏シーズンの連休に何度か使用していますが、やはりさわんど駐車場の方が混雑している印象が強いです。

▼リンク

天気

1日目:雨のち曇り、夕方は晴れ

2日目:曇り、時々晴れ、夜は晴れ(星空)

3日目:快晴!

登山道の状況・危険箇所

2873m付近〜北鎌平

テント場(2873m付近)以降、岩場とルートファインディングの難易度が突然上がる。

ピーク名は忘れたが、結構痺れる局面もあった。

やはり、基本的には「稜線通し」が一番安全で一番確実。

北鎌平(周辺)

北鎌平周辺はテントを張れる場所が6箇所ほどある。

またこの辺り特段の危険箇所はないが、大きな岩が重なりあっているので、浮石には十分に注意したい。

大槍

個人的にはルートファインディングと、登攀面で最も緊張した場所。

尚、浮石が非常に多く、落石が非常に起こりやすいので、前後に他の登山者がいる場合には十分に注意したい。

尚、有名な上下段のチムニーは岩登り(クライミング)の経験があれば問題はないが、登山靴や大きなザックを背負っていたりすると、普段のゲレンデとは訳が違うので、その点は念頭に置いておきたい。

尚、槍ヶ岳の下降(一般ルート)はこれまでの北鎌尾根比べると難易度は大きく下がるが、疲労と渋滞で集中力を切らさないように心掛けたい。

西鎌尾根~槍平

気持ちのよい稜線歩き。特に危険箇所はない。

槍平~新穂高

こちらも非常に良く整備された登山道で、快適に歩くことができる。

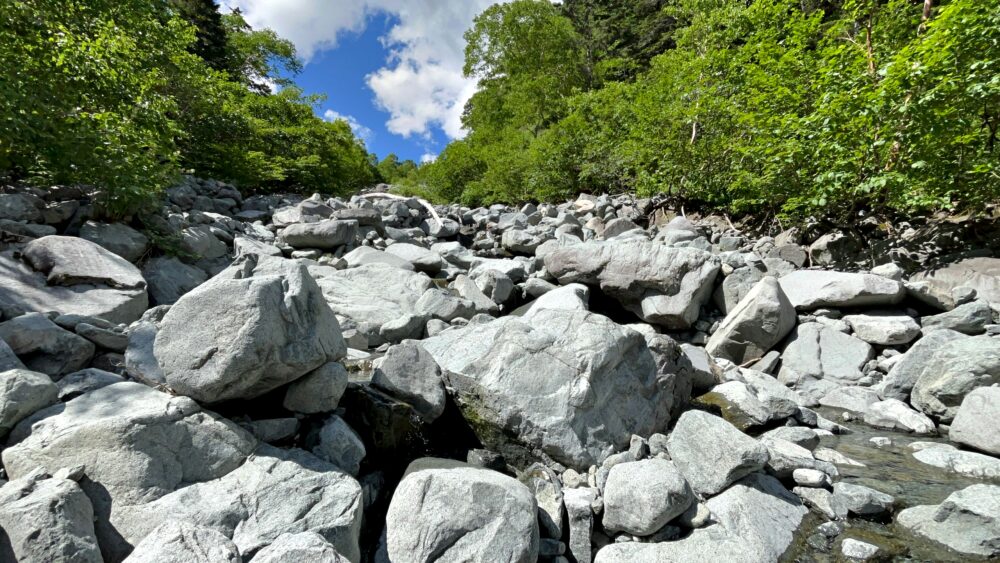

葡萄谷はに新たな枯沢が出来ておりました。槍平小屋の発表によると2023年7月13日の豪雨の鉄砲水によるものだという事です。

地形が安定するまでは通行には十分に注意が必要です。

動画はこちら

3日間の山行記録を映像に残していますので、よろしければどうぞ。

《山行記録》3日目:2843m地点~北鎌平~槍ヶ岳~新穂高

2843m地点~北鎌平

最終日は、最高の夜明けからスタート。

薄暗い状態でテントを撤収し、日が登ると同時に行動スタートの予定。

今日は2時半起床の4時半出発。

槍ヶ岳にも日が当たり始めている、これならば見られるかもしれない。

北鎌尾根は一旦落ち着きを見せたが大丈夫。

これからだ。

4時40分、太陽が昇ってきた。

これだ、これが見たかった。

目の前には真っ赤に燃える北鎌尾根と槍ヶ岳。

「頑張って良かった。」

想いに浸るのは下山してからですが、少しの間だけ足を止めました。

出発して程なくして急な下り。

今日も、際どい下りは積極的に懸垂で。

長いお助けロープがある所がありますが、自身で強度面を確認した上で使用するようにしましょう。

落ち着いて下ればロープを使わずともクライムダウンは出来ますが、

折角ロープを持って来ているので、一定以上の斜度がある所は、今回は面倒臭がらずに使用すると決めていました。

独標方向を振り返って。

尾根沿いに進んで行きます。

目の前の大きな岸壁は流石に右側から巻きました。

槍ヶ岳方向。

独標方向を振り返って。

太陽が照ると暑いですが、日陰で陰で風が吹くと結構寒いです。

北鎌平よりも少し手前ですが、ここにもテントを張れるスペースがあります。

槍ヶ岳を正面に捉えました。

あともう少しです。

安全に登っていきます。

狙って撮った訳ではありません。

あと少しで北鎌平に到着です。

この先、最後の懸垂ポイントです。

残置は強度を確認した上で、有難く使わせて頂きます。

ここが最後の懸垂下降でした。

北鎌平~大槍(槍ヶ岳)

北鎌平に到着です。

大槍は目と鼻の先ですが、取り付きまでは意外と標高差もあり、ペースを上げると地味に疲れます。

軽く見ただけでもテントを張れるスペースは6ヶ所ほどありました。

但し、今回の連休中、北鎌平は満室状態だったと言われているので、後発組は注意が必要です。

有名な石碑。

大槍の取り付き迄は大きな岩の上を進んで行きますが、浮石も多いので足元には注意が必要です。

一旦カニのハサミを目印に登っていきます。

こちらも、有名な石碑。

この石碑の直ぐ傍の岩を登っていくのが恐らく正解。

ですが、私は間違えました。

先程の看板から更にカニのハサミの方に近づいていくと、上記2枚の様な岩場が上部に広がっていますが、これが見えたら恐らく間違いです。

後続のパーティーに声を掛けて頂き、自分達が進み過ぎている事に気が付いてルート修正しました。

冷静になって見上げると、かなりの垂直具合で明らかにおかしいです。

踏み跡を信用してはいけないという事なんて分かっていた筈ですが、、、、ここに来て見事にやってしまいました。

他の人の記録でも「大槍でルートを間違えた」という人を結構見ていましたが、確かに間違えやすいように思います。こうやって人は事故を起こすのだと改めて実感しました。

適正ルートに復帰して、気を取り直して出発。

見上げる角度が増してきました。

この辺りは浮石が非常に多く、足を置く岩、掴む岩が問題ないかを確認してから荷重を掛けるようにしましょう。

目の前には有名な物(写真中央下の茶色いの物体)が....ルート取りは合っているようです。

実工JAC

どういう意味なんでしょう。

いよいよ、下段チムニーです。

気合で突破。ムーブ一つで難易度が変わります。

西奥縦走路でこの難易度の岩場はなかったので、やっぱり岩登りの技術難易度でも北鎌の方が難しいと思います。(※改めて思う次第)

上段チムニー。

ここも結構痺れました。ここも気合で突破。

確保用の残置もあるにはあるので、状況によってはロープを利用しましょう。

気がつけば、山頂には多くの登山者が!こっちを見ている!

なんか緊張する!けど、ちょっと嬉しい!

祠が見えました。もう少しだ!

槍ヶ岳 北鎌尾根を登りきった!

色々とミスもありましたが、素直に嬉しい。

拍手?

ありました!先行パーティーと他の登山者から拍手と激励の言葉を頂きました。

登山を始めたての頃に槍ヶ岳に登った時は、祠の裏から上がってくる登山者を見ている側でしたが、今回自分達も同じルートを辿ることが出来て、嬉しく思います。

北鎌尾根を振り返る。

大槍の取り付きで、指摘してくれた後続パーティーにお礼を言って、下山を開始。

連休の最終日で好天ということもあり、穂先は少し渋滞が発生していましたが、30分ほどで槍の肩まで降りてきました。

無事にここまで来ました。

ひとまず互いの健闘を称えあう。

夫婦ですが、山の中でも互いの命を助け合う大事なパートナー。

体力や手先の技術に違いはあれど、いつも感謝の気持ちを忘れないようにしています。

カッコつけたこと言っていますが、昔はそうじゃなかったんですよ。

止まるなよ!山頂間に合わないじゃん!って偉そうに切れてました...。いや、良くここまで一緒に切磋琢磨してくれたなと感謝してます。

槍ヶ岳山荘~西鎌尾根~槍平~新穂高

穂先の下りも非常に良く整備されていました。

今回は北鎌沢出合や北鎌尾根の稜線上など、幕営料が掛からない場所でテントを張ったので、バス代以外山で一切お金を落としていません。

缶ジュースなんて利益的には極僅かでしょうが、少しでも山荘にお金を落とそうということで、水もたんまり残っていましたが、コーラで乾杯!

3,000mの稜線でキンキンに冷えたコーラって最高!

遠くの山を眺めて暫しの休憩。

下りはバスの時刻に余裕のある新穂高へ。

少しでも稜線に触れていたいので、西鎌尾根から千丈分岐経由で。

西鎌尾根はいつ歩いても気持ち良いです。

下からは登山者がぞくぞくと登って来ます。

硫黄尾根。

冬季槍ヶ岳の最難関ルートと言われています。

難ルートも、それに向かって歩みを進めていれば、自ずと道筋が見えてくるものです。

僕も夏の北鎌尾根は実現させましたし、この記事を追記している2024年には冬季の奥穂高岳も実現させました。

、、、でも冬季の硫黄尾根は全くイメージが湧きません。

千丈分岐から槍ヶ岳を望む。

千丈分岐に向けて下る。

この当たりから暑さが増してきました。

飛騨沢と大喰岳西尾根。

中崎尾根。ここは夏にも一度歩いてみたい。

宝の木。

冬季は色々な目印としていますが、夏は意識せずに通り過ぎてしまう事が多いですね。

宝の木のすぐそばには大喰岳西尾根(冬季バリエーションルート)の取り付きがあります。

しばらく下って最終水場。ここから槍平小屋まではもう少しあります。

下って下って、やっとこさ槍平小屋に到着。

テント場からは涸沢岳西尾が綺麗に見えています。その上の雲が夏!って感じですね。

槍平小屋で小休憩。

とは言っても丁度影が無い時間で、座ってられないので水を飲んだら直ぐに出発します。

南沢を通過。

水は最高に綺麗です。

互いに疲れが出始めて、無言に、、、。

槍平小屋から50分で滝谷に到着。

「電波あります。弱いですが」の看板。

auは若干だけ入ります。少しでもズレると圏外になりますが...。

滝谷

滝谷の丸太橋。

平常時でもこの水量ですので、大雨による増水時の通行は絶対に危険です。

いつも滝谷を見守っているライブカメラ。

槍平小屋の方々には感謝です。

ブドウ谷に出来ていた新たな涸れ沢。

槍平小屋のスタッフの投稿によると、これは7月13日の集中豪雨による鉄砲水により出来たものとのこと。

こういうのは和みますね。

無心であるき続けて、気がつけば「トウヒ」まで来ていた。

涸沢岳西尾の取り付き。

今年の冬も行こうか、ん~まだ決めていない。

登山道も後少しだ。

白出沢出合に到着。

今回も無事に生きて帰って来ました。

5分だけ休憩。

最終の一つ手前のバスに乗る為に、林道は早足で。

穂高平に到着。

営業されていました、

かき氷が販売されており、非常に魅惑的でしたが、バスの時刻があるので、止まる事なく通過。

足の疲労が限界ですが、心を無にしてひたすら歩き続けます。

振り返ると夏雲の隙間から穂高が。

下界が見えてきました。

白出沢出合から新穂高まで1時間10分という驚異的スピード(自分としては)で到着しました。

お陰で予定していた時刻のバスに乗れそうです。

新穂高へと無事に帰還。

生きて帰ってきた。

まとめ&感想

「槍ヶ岳 北鎌尾根」

2023.07/15〜7/17 総括

槍ヶ岳へと至る登山者憧れのバリエーションルート。

2023年夏、3年越しの夢を叶えた。

初挑戦の去年はトラブルを起こし独標手前で撤退。

必死に登った北鎌沢を下り、日暮れ迫る中 水俣乗越を登り返した。

あの時の悔しさは今も忘れない。

あれから10ヶ月。

仕事や色々な問題も重なり、山に向き合う時間はそう多くは取れなかったが、装備の軽量化、体力増強...常に北鎌の事を考えて過ごしていた。

あらゆる条件が味方し、北鎌尾根を完登し山頂に立った瞬間、込み上げるものがあった。

僕の登山人生の中でもトップ3に入る想い出になったのは間違いない。

さて、実際に登ってみて改めて感じた事がある。

それは「北鎌尾根にくる登山者は強者ばかり」ということ。

この連休に北鎌尾根に入ったパーティーの中で、恐らく僕達が最弱。

これは謙遜ではなく事実で、体力やルーファイ、登攀力など随所で感じられた。

勿論、それぞれのパーティーに計画があり、僕達は僕達の計画の範囲で成功させたが、

ミスもあったし、反省点や今後の課題も多く、改めて自分の力量を知ることになった。

とは言え、悲観的なことばかりでもない。

去年よりも成長した実感はあったし、やってきた事が無駄じゃないとも分かったし、何よりも登れた事が嬉しい。

北鎌尾根はもう一度登りたい。

また行こう。