2023年3月4日〜5日、北アルプス南部の「大喰岳」に、冬季バリエーションルートである「西尾根」から登ってきました。

この記事では1日目の記録をご紹介します。

目次

【山行記録】大喰岳 西尾根/ 2023年3月4日〜5日 2日目

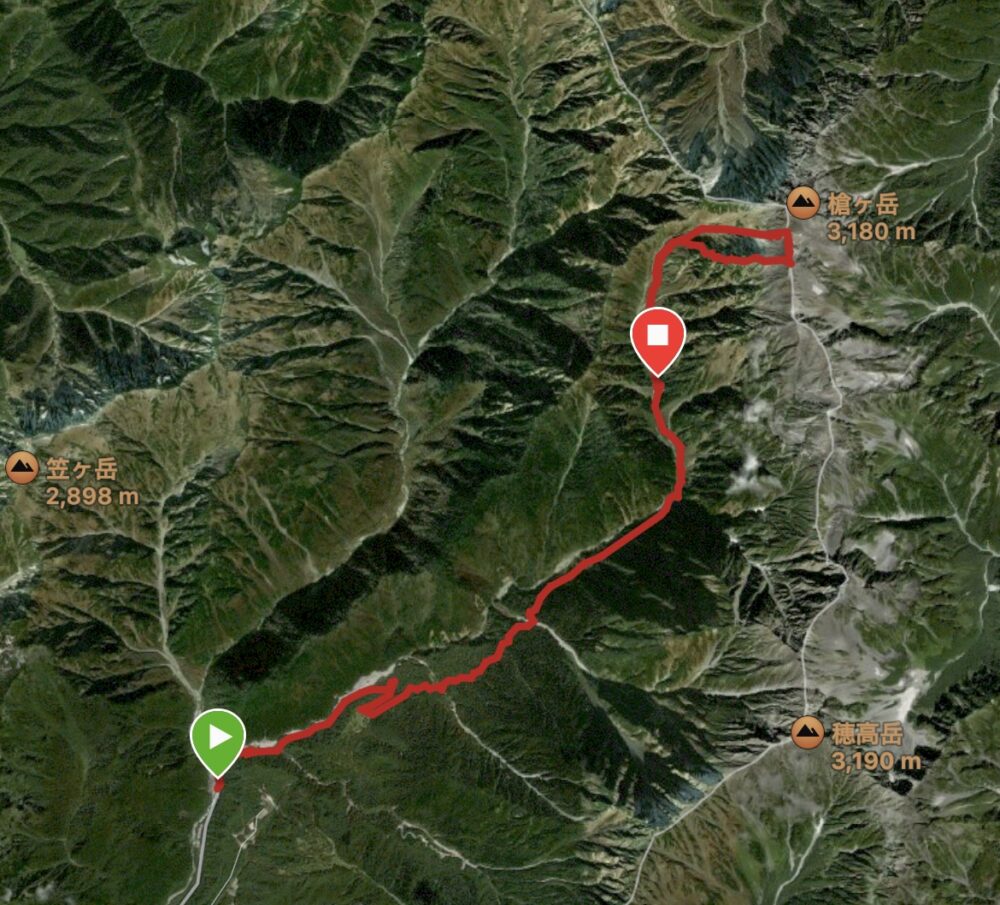

ルート

2023年3月4日〜5日

1日目:新穂高〜右俣林道〜白出沢出合〜滝谷~槍平小屋

2日目:槍平小屋~宝の木~西尾根~大喰岳~槍平~新穂高

アクセス

冬季期間は、新穂高「登山センター」前の県営駐車場が利用できます。

路面状況

目立った積雪などはありませんでしたが、GWくらいまではいつ雪が降るか分かりません。

昨年は4月の中旬で、周辺道路はガリガリに凍り付いており、ノーマルタイヤでは通行不可能な状態となっていました。

天気

1日目:晴!

2日目:朝は中層はガス、上層は晴、午後以降は上部はガス、中層以下は雪

登山道の積雪状況・危険個所

槍平~宝の木

大喰岳西尾根の取り付きである宝の木までは、中ノ沢、大喰沢などの沢筋の下部を通過する為、雪崩には注意が必要。

大喰岳西尾根

技術的な難易度は特に高くない印象ですが、上部は急斜面が非常に硬くクラストしている場所もある為、滑落には十分に注意が必要です。

飛騨沢

飛騨沢も沢筋である為、雪崩には警戒が必要。

それと同時にホワイトアウトの危険もある為、天候判断は慎重に行いましょう。

※これからの季節はルートの状況が刻一刻と変化するので、最新の情報に注意して下さい。

【山行記録】2日目:槍平小屋~大喰岳~新穂高

槍平~宝の木(大喰岳西尾根 取付)

【04:00】テントを出発します。

中ノ沢、大喰沢を通過して、宝の木を目指します。

【06:00】宝の木に到着。

ここから大喰岳西尾根に取り付きます。

大喰岳西尾根

ここからはトレース無し、やったー!

最初は結構な急斜面が続きます。

西尾根を見上げる

予報の取り、中層域には雲が湧いてきました。

ということは、、、

雲海!

かれこれ小一時間登ったので、しばし休憩

前を見れば笠ヶ岳が

右を見れば、双六岳や鷲羽岳が

左を見れば、穂高連峰が見えています。

さて、ではまた出発します。

ぐんぐんと高度を上げていきます。

この岩は巻かずに尾根沿いに行きます。

気分は最高です。

快適な雪稜歩きで、大きな危険個所もありません。

上部に行くと、急斜面の所も現れてきます。

こんな感じで、非常に硬くクラストしているので、滑落には警戒が必要ですが、アイゼンがしっかりと効いてくれるので、恐怖心はありません。

ちょっとエキサイティングでテンションが上がります。

風が強い所は雪が付いておらず、岩がむき出しに。

槍ヶ岳が迫ってきました。

大喰岳までラストスパート

西穂高岳西尾根と、涸沢岳西尾根が綺麗に見えています。

大分、標高が上がってきました。

最後の登り!

この岩場を登って、

なだらかな雪原に出れば、

【11:00】大喰岳に到着です。

穂高連峰

槍ヶ岳

暫く休憩します。

因みに、今回からサブザックを導入しましたが、とても使い心地が良かったです。

関連記事

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

大喰岳~槍平~新穂高

大喰岳から飛騨乗越へと下っていきますが、

上部はカリッカリにクラスとしており、油断は禁物です。

途中の岩場の雪質も悪く、やはり油断は禁物です。

安全な場所まで下りてきました。

飛騨沢を下り始めた瞬間、急速にガスが湧き始めました。

先程迄いた大喰岳もガスに包まれました。

大喰岳の山頂はなだらかな台形の為、方向を失いやすいので、間に合ってよかったです。

稜線一体から、飛騨沢上部は、ものの数分で完全にガスで覆われてしまいました。

その後、降りてこられた登山者に聞いたところでは、完全なホワイトアウトになっていたようです。

宝の木まで降りてきました。

今回は雪質が非常に良かったので、飛騨乗越からここまで30分くらいで下りてこれました。

中崎尾根に非常に大きなクラックが走っているのがお分かりでしょうか?

槍平でテントを撤収して帰路へと付きます。

南沢周辺は凄い規模のデブリで、自然の恐ろしさを裸で感じながら、通過していきます。

遠くにある涸沢岳西尾根もガスに覆われています。

両雪庇帯も恐らくホワイトアウト状態でしょう。登山者がいない事を願います。

滝谷を通過

滝谷避難小屋は今年も健在です。

ここで一泊すれば楽なんですが、明日も仕事なので、残念ですが見送らざるを得ません。

【20:30】新穂高に無事に下山。

まとめ&感想

執筆中...