この度(今更...)マイカーでの車中泊の為に、USBファンを使った自作の換気扇を作りました。

作り方や実際に使用してみた感想、ファンの音量(動画)などもご紹介していきます。

目次

【ジムニーJB64】USBファンで自作の換気扇!夏の車中泊対策

換気扇を作成するきっかけ

私の車はジムニー(JB64)ですが、これに乗って山・海・小旅行と一年中出掛けていますが、問題になってくるのが夏の車中泊。

冬であれば寝袋に包まれば問題ありませんが、夏はエアコンを消した途端に車内の温度が爆上がりで寝られたものではありません。

寝る時は窓を少し開けて、蒸し風呂状態の中寝ていますが、耐えかねて少しだけエンジンを掛ける時があるのですが、静かな駐車場の場合、高確率で注意されます。

「エンジン消して下さーい!!」って

マフラー弄っているのもあるので、周辺の人にしたらうるさいですよね。いや、ごもっともです。

という感じで、真夏の車内で仮眠や車中泊の時にエンジンを切っても寝れるようにする為に、自作の換気扇を作ることにしました。

ガソリンの節約

周りへの配慮もありますが、ガソリン代の節約もUSBファン作成の理由の一つでもあります。

660ccの軽自動車がエアコンを使用した場合の1時間のガソリン消費量は450ml~600mlと言われてます。

平均値の525ml/1時間で、6時間の仮眠を行った場合の消費量は3150mlとなります。

レギュラーガソリンが「165円/1L」だとしても約500円です。アイドリングは色々とリスクもあるので、節約も兼ねて良い機会だと思いました。

USBファンでの換気扇の作り方

必要な材料

車の窓に装着する換気扇(窓1枚分)を作るのに必要なものは、こちら。

- USBファン(約1,500円)

- モバイルバッテリー(約3,000円)

- 磁石(200円)

- プラダン(約400円)

- 網戸(約350円)

合計で5500円くらいで作成可能で、モバイルバッテリーを既存の物で代用するならば、2500円くらいで作成可能です。

それでは、それぞれ少し詳しく解説します。

▼USBファン

換気扇の動力源は手軽にモバイルバッテリーのUSB端子からとれるように、電圧は5V対応のものを選びました。

サイズは12cmと8cmと悩みました。家電量販店で実際に見比べましたが、8cmは大分小さいです。ファンが大きい方が吸気・排気共に効率が高いだろうということで12cmにしました。とは言え12cmは結構な大きで、重量も420gと結構な重さなので、窓に負担がかからないか心配でしたが、四六時中装着しするわけでもないので大丈夫でしょう。(多分)

※使用回数が6回以上になりましたが、重さで落下するなどなく問題なく使用出来ています。

BIGFAN 120U STEREO

購入時:1,545円 |

メモ

このファンは強(通常モード)の場合、「風量は十分だが音がうるさい」という意見が多かったです。

実際に試したみた感想としては、「静か」とは言えません。「うるさい」かどうかは風量をどれくらい求めているかや、ファンの使用環境により分かれると思います。音が反響するような環境や、ファンの直ぐ側に顔がある場合はうるさく感じるかもしれません。気になる場合は、下記の切り替えスイッチを購入される事をおすすめします。

私は、車の換気扇として購入しましたが、アイドリング時のエンジンの騒音に比べればマシなので、強モードでも特に不快感もなく問題なく眠れています。

因みに、稼働している時の音量はこちらの動画でご確認頂けます。

BIGFAN Little FAN「FANCON-Switch」

購入時:341円 |

メモ

今回購入した「BIGFAN 120U STEREO」はスイッチなしの場合、強制的に強での運転となるのですが、外気温がそれ程高くない場合などは強モードだと逆に少し寒い時と感じることがあります。音問題以外にも弱が選べると便利なので、車内での利用を考えると、やっぱり強弱が選べるスイッチはあった方が良いと思います。

▼モバイルバッテリー

USBファンの動力源として、一番単純なモバイルバッテリーを使用しています。何でもよいと思いますが、端子がUSBファンに対応したもので、容量は2個1組のファンで10,000mAhもあれば十分だと思います。

【バッテリーの消費量】

検証1:13400mAhのモバイルバッテリーで、2個1組のファンを強モード6時間+弱モード6時間の合計12時間、連続稼働させて、バッテリーの残量は約25%でした。

検証2:20,000mAhのモバイルバッテリーで、2個1組のファンを2セットを強モード5時間連続稼働させて、バッテリーの残量は約68%でした。

このような感じですので、USBファンを稼働させるのにはそれ程大容量のバッテリーは必要ありません。

尚、もしも運転席と助手席の両側の窓にファンを取り付ける場合でも、「USBファン」+「追加のスイッチ」を導入すると配線も長くなるので、中央にモバイルバッテリーを置いても配線が届くので、20,000mAh以上の容量の大きいモバイルバッテリーであれば1個で対応可能です。

▼磁石

ダイソー:超強力マグネット(13mm/4個入り)

価格:100円×4個

USBファンをプラダンに装着する方法として、ネジでの固定かマグネットでの仮固定か迷いました。

ネジ固定は剛性は高いと思いますが、マグネットの方が運搬や収納時に便利ですし、吸気と排気の向きを適宜変える事が出来るので磁石での固定を選択しました。

実際にこれが正解でした。吸気と排気の向きの適宜変更は勿論ですが、取り付け用のプラダンは常時車内に積んでいますが、USBファンは熱による破損を防ぐ為に帰宅後は車から降ろしています。

尚、マグネットによるファンの脱落の心配に関してですが、装着した状態で扉の開閉を行うと偶に落下する事がありますが、使用中に落下することはありません。

メモ

この磁石、百均ですが滅茶苦茶強力です。強力なので磁力に弱い物との接触厳禁ですが、磁石の固定は両面テープなどでは磁力に負けて剝がれる事があるので、ボンドでしっかりと固定するようにしましょう。

▼プラダン(プラスチックダンボール)

価格:約800円

USBファンを装着して、窓枠にはめ込む土台として使用。

ベニヤ板を使用する方もいるようで、その方が強度は高いと思いますが、加工技術が無かったでの手頃なプラダンを使用しました。

サイズは1800mm×900mmを購入(約800円)しました。運手席側と助手席側の2枚分ですので、こんなに大きなサイズは要りませんが、重ねて張って強度を増したり、失敗する事を想定して大き目を購入しました。

メモ

実際に作っている時に、1回目は失敗したので大き目を買って正解でした。失敗を想定しない場合は、ジムニーの窓サイズの場合、900mm×45mmのサイズで十分に作成できると思います。

▼網戸(防虫網)

約380円

ファンの外側に虫の侵入を防止する為に、網を装着しました。ファンが回っている間は大丈夫ですが、ファンが止まったたら、色々な虫が侵入してくるので、夏の間は必須アイテムです。

ホームセンターで売っている網戸の張替用の一番小さなサイズを購入しましたが、それでも91cm×2mと巨大なものしかありませんでした。100均(ダイソー)の補修用のやつは余りにも小さすぎて使えませんでした。

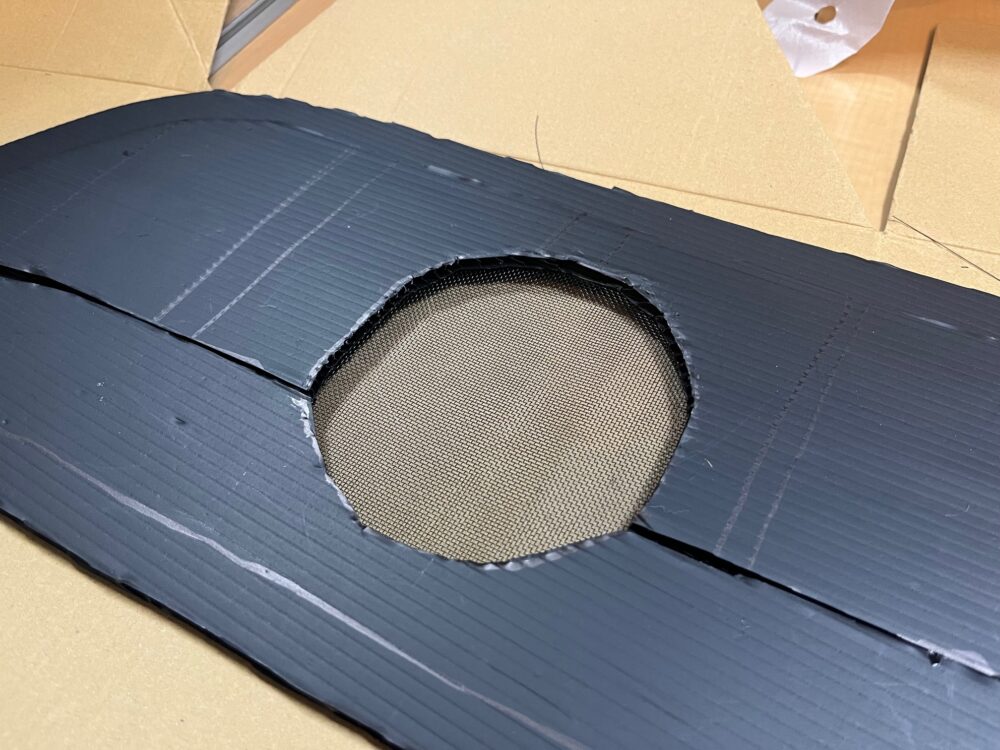

構成と作り方

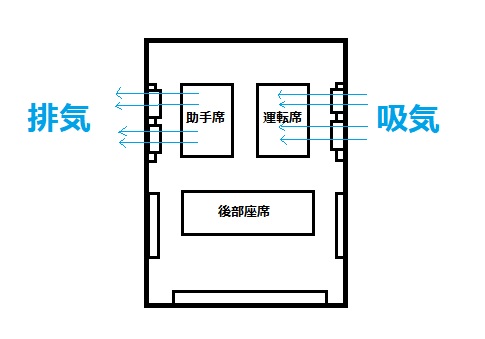

換気のイメージ

換気扇の取り付けによる換気のイメージです。

色々と調べていて多かったのは、片側にはファンを付けて、反対側はメッシュ(網戸)のみというパターンでしたが、私は運転席と助手席の両方にファンを取り付けて、片方を吸気用、もう片方を排気用とすることで、車内の空気の換気効率を上げることにしました。

ファンが合計4個回ることになるので、結構な音量になりますが、何よりも効果を重視しました。

- 横からのイメージ

- 断面図のイメージ

作成イメージはこんな感じ

USBファンを装着するプラダンを窓枠の枠に差し込んで、窓ガラスを挟み込む形で固定します。

今回の手順としては、

- 新聞紙で型紙を作る

- 型紙に合わせてプラダンを切り貼りする

- プラダンに網戸とUSBファン固定用の磁石を取り付ける

- 窓枠に設置して終了

という感じです。

作り方に関しては、Youtubeなどで上手に作っている方がいるでの、そちらも併せて確認していただければと思います。

普段、工作とかDIYとかやらない僕にとっては、これを作るだけでも滅茶苦茶時間が掛かりました。

- ネットで作り方を勉強して...

- 頭でイメージして...

- それを形にする!

この作業が大変。

「あぁ~、ここはこう切るべきだった」

「サイズは微妙に合わないから、何回も微調整」

などなど、まぁちょっと苦労しましたが、作るのも楽しい時間です。

完成したファン取り付けボードを窓枠に差し込んで、下から窓を閉めれば装着完了。

※下からガラス窓おプラダンの挟み込みの部分に上手く入るように窓を閉めるのが地味に大変。慣れが必要です。

防犯面

気になるのが防犯面だと思います。

扉の鍵は閉めていても、窓が開いているのと同じ状態なので、心配になりますよね。

ですので、私は以下の点に気を付けました。

- ファンの配置は出来るだけ上に寄せて、窓ガラスの比類を多くしてプラダンの比率が少なくなるようにする。

- 窓ガラスの挟み込みを約2㎝くらいは設けて簡単には外れないようにする

- プラダンを超強力ボンドで重ね張りして、剛性を少しでも上げる。

とは言え、こんなプラバン破ろうと思えば簡単に突き破れるので、気休め程度ですが、、、。

ですので、仮眠をする場所が安全かどうかの見極めが大事です。

USBファンの実際の効果を検証

まず、始めに言っておきますが、USBファンを活用した換気扇は、あくまで換気でありエアコンではありません。

その為、「どれだけ強力な換気能力があっても、車内の温度が外気温よりも下がる事はない。」という点は抑えておきましょう。

とは言え、車の中は熱が籠るので温度が上昇しやすく、外気温は涼しくても車内は蒸し風呂状態ということも良くありますので、夏でも外気温が低い高地などは効果を発揮しやすいと思います。

さて、実際の検証結果をご紹介します。

▼検証1:夜~朝

道の駅で20時から翌朝08時まで車中泊を行った際に使用しました。

外気温の凡その推移は以下の通りです。

・20時:25.8度

・00時:23.8度

・08時:27.2度

結論から言いますと、非常に快適に過ごす事が出来ました。

エンジンを切ると直ぐに暑くなってきたので、強モードでファンを起動。程なくして車内の空気が循環してきたのか、薄着であれば問題ない状態になりました。

就寝する00時頃には外気温も下がってきた関係もあり、強モードでは少し肌寒いくらいだったので、就寝中は弱モードにしました。夜間に寝苦しくて目が覚める事もなく、朝まで熟睡することが出来ました。

朝太陽が昇って気温が上がってくるとまた熱くなってきたので、再度強モードにしました。

▼検証2:深夜~朝(パート1)

海辺の駐車場で深夜3時から翌朝09時まで仮眠を行った際に使用しました。

外気温の凡その推移は以下の通りです。

・03時:27度

・06時:26度

・07時:27度

・08時:28度

・09時:29度

外気温が27度前後と、外気温も決して低いとは言えない状態でしたが、それでもエンジンを切った車内温度よりは低かった為、ファンを強モードで起動すれば眠ることが出来ました。

しかし、朝日が昇ると気温が上がり始め、8時~9時になると外気温も29度になり、寝ていられなくなり目が覚めました。

▼検証3:深夜~朝(パート2)

検証2と同じ場所で、再度深夜3時から翌朝09時まで仮眠を行った際に使用しました。

外気温の凡その推移は以下の通りです。

・03時:29度

・06時:28度

・07時:28度

・08時:29度

・09時:30度

場所と時間帯はパート1と同じ場所ですが、深夜の時点で29度と前回よりも気温が高い状態で検証と仮眠を行いました。

車内での感覚としては、涼しくはないですが寝れないことはない。という感じです。

ファンの風が身体に適度に当たるので、体温の上昇も抑えられて夜間に関しては問題なかったように感じます。しかし、朝になって気温が30度になってくると猛烈な厚さで到底寝ていられないので、アラームが鳴る前に目が覚めました。

この辺りの気温がUSBファンで対応出来る限界温度ではないかと感じました。年齢によっては危険な温度とも言えるので無理はしないほうが良さそうです。

私の車はジムニーなので、後部座席には窓がないので、運転席と助手席にファンを取り付けているので、前方の座席は空気の循環があるのですが、後部座席は空気に動きがなく熱が籠っているように感じるので、小型の扇風機を導入して空気の流れを作ってやれば、もう少し快適に過ごせそうです。

サンシェードも必要

USBファンと併せて合った方が良いのがサンシェードです。

外部からの目隠しは勿論ですが、夏は日が昇るのも早く4時~5時には太陽が昇って車に日光がぶち当たって車内の温度が上がってしまいます。

私は車の窓全てに自家製のサンシェードを付けているので、気温が大幅に上がり始める7~8時頃まではそこそこ快適に寝る事が出来ています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

車中泊用にUSBファンを使って取り外し可能な換気扇を作成するのは、多くの方がやられている事ですが、実際に私も使ってみて非常に満足しています。

既にお伝えした通り、換気扇でありエアコンではないので、外気温よりも下回ることはありませんが、車内の籠った熱を排出して、外気を車内に取り込んで空気を循環させる事が出来るので、あると無いとでは全然違います。

標高の高い場所や、夜間は外気温が比較的低い場所などでは効果が実感できるのではないかと思いますが、気温が高い市街地やなどでも、仮眠程度であれば十分に有用であると言えます。

しかし、どのくらいの気温が快適かは、ファンの性能というよりは個人の暑さ耐性や年齢にもよって変わってくると思います。

私の外気温別の体感はこんな感じです。

23度くらい:ちょっと肌寒いくらい

25度くらい:快適

27度くらい:ちょっと熱いけど寝れる

28度くらい:寝苦しい

30度くらい:汗だくで目が覚める

アイドリングストップは自然環境や地域への配慮として必要ですが、夜間に熱中症になるとそれはそれで迷惑を掛けることになるので、注意しましょう。

また今回の使用目的以外にも、

- 車内での火気使用による換気

- 車内での調理の湿気の排出

- 冬場の結露防止

など、使用する場面は色々とありそうです。

また、検証出来次第、定期的に更新していきたいと思います。