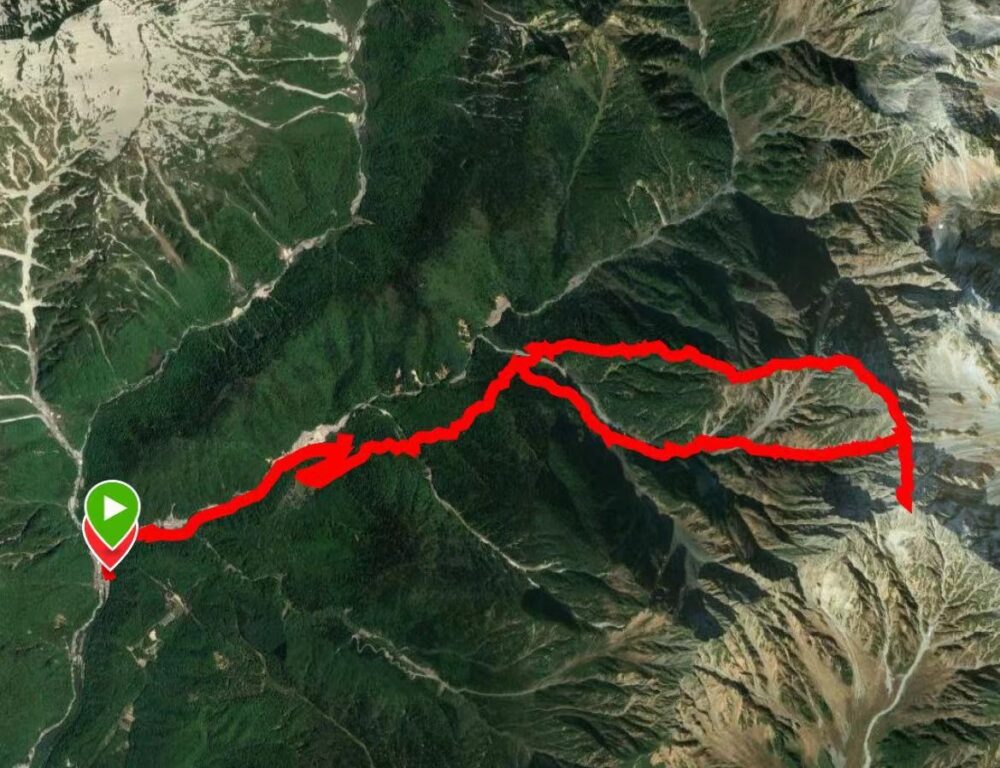

去年に引き続き夏の涸沢岳西尾根に登って来ました。

今年は蒲田富士から奥穂高岳まで足を延ばし、白出沢ルートから新穂高へと下山しました。

目次

【山行記録】夏の涸沢岳西尾根から奥穂高岳(テント泊)/ 2025年6月28日~29日(1日目)

ルート&タイム

2025年06月28日(土)

05時30分:新穂高登山指導センター(標高1,080m)

06時30分:穂高平小屋(標高1,320m)

07時25分:白出沢出合(標高1,542m)

15時30分:蒲田富士(標高2,742m)

16時00分:F沢のコル(標高2,744m)

18時00分:涸沢岳(標高3,110m)

18時10分:穂高岳山荘(標高2983m)

行動時間計:15時間30分

累計標高差:登り2029m/下り131m

移動距離計:9.6km

2025年06月29日(日)

05時30分:穂高岳山荘(標高2983m)

06時00分:奥穂高岳(標高3190m)

06時55分:穂高岳山荘(標高2983m)/テント撤収

08時30分:穂高岳山荘(標高2983m)

11時50分:荷継小屋跡(標高2200m)

13時50分:重太郎橋(標高1,925m)/まだ橋なし

15時10分:白出沢出合(標高1,542m)

16時10分:穂高平小屋(標高1,320m)

16時50分:新穂高登山指導センター(標高1,080m)

行動時間計:10時間30分

累計標高差:登りm/下り2,155m

移動距離計:10.6km

アクセス

今回は6月末という夏山ピークシーズンの直前ということで、深山荘方面の無料駐車場(P5)へ停めることができました。(というかガラガラ)

夏の最盛期は深山荘側駐車場(無料P5)への駐車はほぼ不可能と考えて、最初から鍋平(P8〜P9)への駐車を視野に入れた計画の方がいいでしょう。但し、鍋平駐車場も満車になる可能性もありますので、注意が必要です。

尚、鍋平〜新穂高は降り30分、登り40分くらいです。

メモ

最近は以下の駐車場の形態が新しくなっていますので、注意が必要です。

- P2「新穂高第2駐車場」:有料(1200円/24時間)

- P7「新穂高ロープウェイ鍋平登山者用駐車場」:有料/予約制

新穂高ロープウェイ鍋平登山者用駐車場の予約はこちらのリンクから予約が可能です。

天気

1日目

朝:晴れ

昼:ガス

夕:晴れ

夜:晴れ

2日目

朝:晴れ

昼:晴れ(稜線はガス)

夕:晴れ

夜:晴れ

登山道の積雪状況・危険個所

奥穂高岳

穂高岳山荘~荷継小屋跡

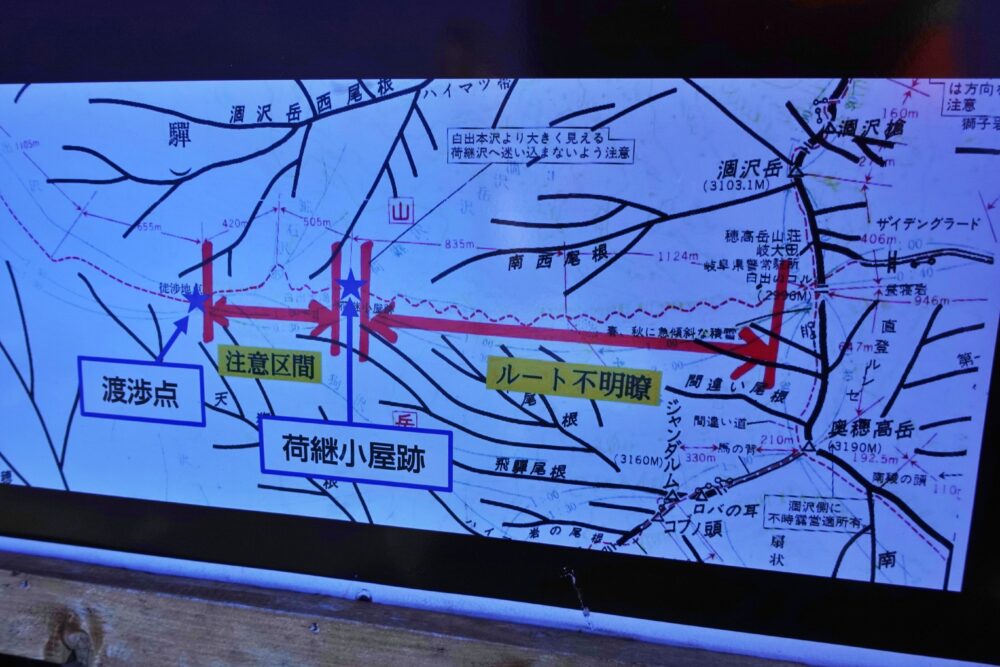

穂高岳山荘から荷継小屋跡までのガレ場の下りはルートが不明瞭ではありますが、マーキングや石段の整備などがされているので、落ち着いてルートを見て登下降すれば問題ありません。

尚、6月29日時点で2500m付近に10m前後の雪渓があります。私はアイゼンを持参し、使用することなく下降しましたが、やはりチェーンスパイクの装着が望ましい印象でした。

登りで使用する場合は、誤って荷継沢に入り込まないように注意が必要です。

荷継小屋跡~重太郎橋

荷継小屋跡~重太郎橋までの区間は、小さな沢の渡渉、ザレて切れ落ちた斜面のトラバース、長い梯子などが合計1時間程続きます。

随所に鎖が設置されていますが、無い場所や破損している箇所などあり注意が必要です。

周知の通り、白出沢ルートは2020年4月に発生した地震の影響により一度大規模な崩壊が起こっており、関係機関の尽力によりルートの再建がされていますが、依然としてルートが不明瞭な箇所も多く、準バリエーションルートの位置付けとなっています。

また、重太郎橋は6月29日時点ではまだ掛けられていません。最新の情報は穂高岳山荘の公式ホームページで発表されます。

橋がない場合、渡渉が必要となりますが、落ち着いてポイントを探せば問題ありませんが、増水時の渡渉は困難を極めそうな印象です。

装備や行動食

▼夏山、テント泊基本装備

シャツ(ドライレイヤー+半袖)、パンツ(3シーズン)、靴、ストック、防寒着、レインウェア、

ザック38L、地形図、コンパス、ホイッスル、ヘッドライト(+予備電池)、GPS(+予備電池)、常備薬、時計、サングラス、ナイフ、テント、マット、シュラフ、クッカー、ガス

行動食、非常食、飲料

【行動食詳細】(2日分)

・ソイジョイ:6本(900kcal)

・スニッカーズ:2本(496kcal)

・イモけんぴ:300g(1500kcal)

・ナッツ&フィッシュ:180g(900kcal)

・水:3L

▼登攀道具

ヘルメット、ハーネス、30mダブルロープ1本、カラビナ、スリング若干数

※ロープ類の出番はありませんでした。

動画はこちら

2日間の山行記録を映像に残していますので、よろしければどうぞ。

山行記録【2日目】穂高岳山荘~奥穂高岳~白出沢ルート~新穂高

穂高岳山荘~奥穂高岳

おはようございます。

夜は風は強かったですが、日が登る頃には風も落ち着いてきました。

山荘からの登り出しの暫くは、岩場、鎖場、梯子とエキサイティングな箇所が連続しますが、しっかりとした3点支持が出来れば問題ありません。

気温は低くありませんが、風が強かったので、ミドルレイヤーとレインウェアを羽織って来ました。

途中、ざれたルンゼ状の箇所を横切ります。

この下は、有名な滑落防止ネットが設置されています。特に西穂や前穂から縦走してきて足に疲れが出ている時は要注意ですね。

因みに、冬はこんな感じになっています。

先程の箇所を過ぎれば道も落ち着きます。

マーキングを見ながら登って行きます。

あれが奥穂か?と思いますが、、、

まだ、先があります。そんなに近くはありません。

ここ、夏は何てことのない場所ですが、

冬はこんな感じで、恐ろしいトラバース箇所になります。

この岩を周り込めば、、、

奥穂の山頂と、ジャンダルムや西穂方面との分岐に到着です。

奥穂岳!!

(標高3190m)

ジャンダルム!!

明神岳主稜と、前穂高!!

今年は行きたいですね。

遠くには槍ヶ岳

昨日登ってきた涸沢岳と蒲田富士。

山荘まで降りてきました。さて、新穂高へ向けて下山します。

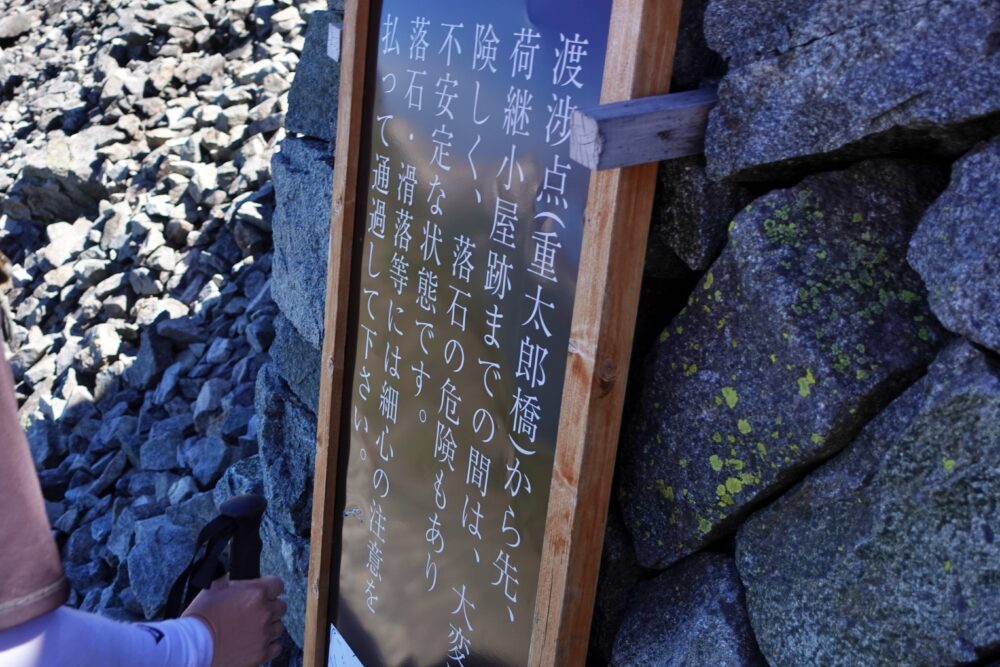

下りは白出沢ルートで下りますが、こんな表記がされていました。

確かにルート不明瞭で危険性も結構危険な箇所も多かったです。

登山地図上は一般登山道の扱いにはなっていますが、地震で一度ルートが崩壊して以降、通行難易度は上がっていますので、自身でルートの判別が出来ない人は通らない方が良いと思います。

激下りの始まりです。

振り返って、穂高岳山荘。

改めてみると、凄い所にあると思います。

穂高岳山荘に限らず、コルにある山小屋は凄いです。

山荘付近はこんな感じで整備が行き届いていますので、落ち着いてルートを探せば問題ありません。

有名なアビナイヨ。結構山荘から距離がありました。

雪渓までやってきました。

2025年6月29日時点で2500m付近に雪渓はまだ10m程度残っています。

時間帯にもよりますが、

登りはツボ足でも登れると思います。

下りは、ツボ足でも下れると思いますが、チェーンスパイクがあった方が良いと思います。

私は一応アイゼンを持参しましたが、装着することなく小石を踏むなど工夫しながら下りました。

大分と下ってきました。

樹林帯に入ってガレ道は終了です。

荷継沢を横切ります。

登りは誤って荷継沢に入り込まないように注意が必要です。

荷継小屋跡。

ここから先、石切道までの樹林帯の下りが、ここまでのガレ道に負けずと歩き難い急な下りが暫く続きます。

登り下り共に通行難易度高めですが、

天気さえ良ければ景色も良くて、混雑なく最短で奥穂へ到着出来る良いルートだと思います。

ステップありの鎖場の下降。結構な角度の下りです。

下ったあとは対岸へ渡ります。

小さな沢の渡渉があります。

降雨により増水すると渡渉は困難になります。

重太郎橋だけが渡渉ポイントではありません。

ここから石切道の始まりです。

振り返って。荒れてますね。

鎖場の下り。

鎖場のトラバース。

長い梯子。所々、岩肌が前面に出ているので、足がしっかりと入らない場所があるので、注意が必要です。

梯子を下から眺める。

写真で見るより長いです。

ガレ場をトラバースしながら次の道へと進みます。

道は荒れていますが、落ち着いて見ればルートがあります。

普通に下の廊下よりもエキサイティングですよ。

荘厳な眺めです。

渡渉ポイントまでやってきました。

橋が無い場合、ポイントを見過ごして下降し過ぎないように注意が必要です。

重太郎橋が無い時期は自分で渡渉ポイントを見つけなければいけません。

どこのルートでもそうですが、登りと下りで渡渉可能ポイントは変わる事が多いです。

増水していると渡渉は不可能と思った方が良さそうです。

渡渉後はやっと落ち着いた登山道となります。

登山道の脇には今後掛けられる予定の重太郎橋が安置されています。

あのコルから下って来ました。

上部のガレ道は足に来ますし、石切道はスリリングで難易度高めですが、歩いていてとても楽しいルートでした。

向かいには昨日登った涸沢岳西尾根。

道が歩きやすい道になってくれば、もうすぐゴールです。

右俣林道に合流しました。

右俣林道を歩いて新穂高まで。

今回もお疲れ様でした。

まとめ&感想

2日目は、最高の朝焼けからスタート。

昨日食べきれなかったフリーズドライのカレーで朝食を軽く済ませて奥穂高岳の山頂へ。

すれ違いもなく快調に登って行きます。

風が少しあるのでレインウェアを羽織ってきましたが正解でした。

40分程で奥穂高岳の山頂に到着。

360度の絶景を楽しみました。

槍ヶ岳山頂からの絶景も良いですが、名峰を間近で見られる奥穂からの眺めも好きです。

テントに戻って、テント撤収しながら残りの朝食を済ませて少しゆっくりと過ごしました。

さて、帰りは白出沢ルートで新穂高へ下山します。

本ルートは2020年の地震で一度崩壊してから、ルートが荒れているとは聞いていましたが、実際に歩いてみると中々にエキサイティングでした。

最初は足に来るガレ道、その次は落ちたらアウトのザレたトラバース、そして最後は渡渉が待っています。

準バリエーションの位置付けというのも過言ではなさそうです。

無事に安全圏まで降りてくれば遠くには白出大滝が見えて、天気が良ければ、穂高の山並みも垣間見えるし、山の懐に入っている感じがしてなかなかに良いルートでした。

下山後は、ひがくの湯と登山者食堂で汗を流して、キンキンに冷えたノンアルを喉に流し込んだら最高!大盛り丼で栄養補給して帰路へとつきました。