皆さん、山に登際に「登山届」は提出されていますでしょうか。

登山届を出す事は大切なことですが、「提出しているから安心」というわけではありません。

登山届の提出における意外な注意点を3点ご紹介します。

目次

登山届の意外な3つの注意点。死亡事故を起こさないように注意しましょう。

注意点1:家族は登山届の内容を理解できない

登山の出発前の注意点として、

「登山届は自宅の家族にもコピーを渡しておきましょう。」

というのがあります。

これは、自分に万が一の事があった際に、登山届の内容を警察に伝えて正確な救助要請をして貰う為に大切なことです。

しかし、注意しなければいけないことがあります。

それは「普段山登りをやらない人間は山の事は全く分からない」ということです。

「奥穂高岳に行ってくる」と伝えても、

穂高=信州(長野県)?って感覚です。

(多分これでも知ってる部類に入る)

西穂・奥穂・前穂の区別なんかつきませんし、岐阜県側の新穂高とかも知りません。

ましてや、○○尾根、○○m地点、○○ピークとかなってきたら、もはや暗号レベル。

ですので、

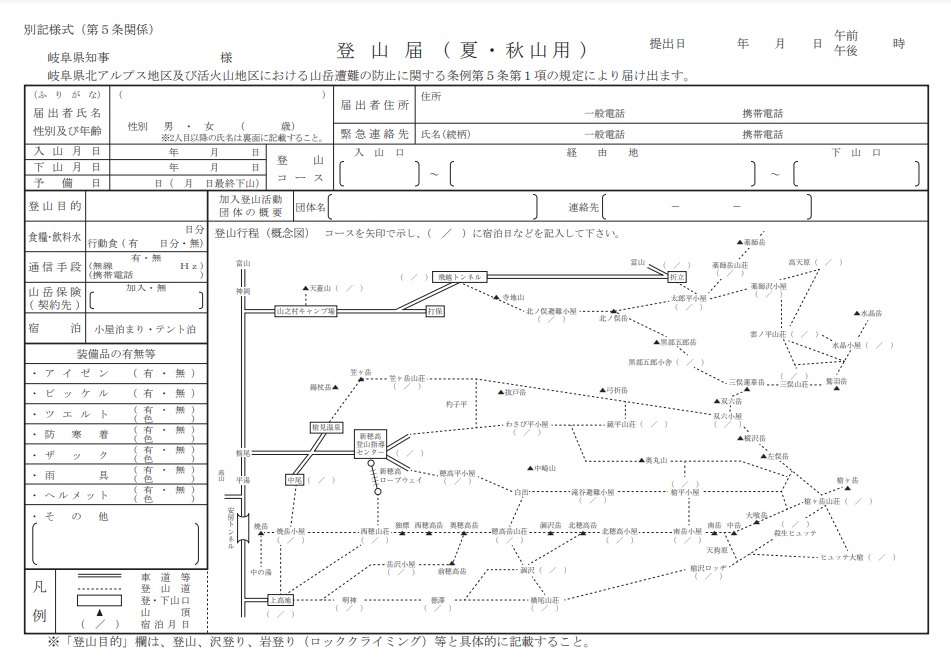

登山届のように色々な情報が大量に記載されている用紙を見ても、何が書いてあるかなんて理解不能です。

「いやいや、書いてある内容を読み上げたらいいんだから、分かるでしょ。」

と思うかもしれませんが、

甘いです。

平常時であればそうかも知れませんが、

家族が遭難した(かもしれない)という危機的状況下のパニック状態では何が書いてあるか正しく読み解くことは簡単ではありません。

それ以外にも、

- 登山届がどこかにいった

- 昔の登山届が大量に溜まっていて、どれがどれか分からない

という事も十分に起こりえます。

登山届を置いておくだけではなく、必要事項を分かりやすくまとめたメモを一緒に置いておくなどの工夫が大切です。メモでなくてもLINEなどでも良いと思います。

山の名前:槍ヶ岳

【行程】

○月〇日:新穂高から入山~槍平小屋(宿泊)

○月〇日:槍平小屋~槍ヶ岳~新穂へ下山

【緊急時の連絡先】

救助要請:110番(警察)

ココヘリ:○○-XXXX-XXXX

(ID:XX-XXXX)

注意点2:下山日になってからの通報では間に合わない

ニュースでよく耳にするのが、

「下山日予定日を過ぎても帰ってこない為、家族が110番通報した」

というケース。

人命救助では72時間がタイムリミットと言われています。

勿論、怪我の状況によってはもっと短くなると思います。

日帰りや1泊2日などの比較的短い山行であれば、まだ良いのですが、

2泊3日や3泊4日以上の中長期の山行で、事故が起こったタイミングが比較的早いタイミングの場合、下山日予定日を過ぎてからの通報では間に合わない可能性が大きくなります。

ココに注意

- 雪山登山

- 長期縦走

- バリエーションルート

- 沢登り

などに行かれる方は特に要注意です。

これらを防ぐ為には、定期連絡を欠かさず、家族が異変に気づけるタイミングを増やしていく必要があります。

しかし、これにも問題点があり、山の中は電波状況が悪く、一般的登山道でも圏外は普通にありますし、ルートによっては丸一日以上電波が入らないという事も珍しくありません。

その為、

・単に圏外で連絡がないのか

・事故にあったのか

の判別が難しいのです。

この問題を解決する為には、

Garminの「inReach Mini 2(インリーチミニ)」などの衛星通信機器を携帯して、電波が入らない場所からも定期連絡を欠かさないという方法があります。

とは言え、本体価格52,800円と契約料5,980円(初回)+衛星通信費1,180円(月)~とそれなりに費用が掛かりますので、ハードルは結構高いです。

それほどのお金を掛けずにとなると、

- 「ヤマップのみまもり機能」や「ヤマレコのいまココ」などの位置情報の共有サービスを活用する。

※但しこのサービスも電波状況や登山者の数によっては、現在地がリアルタイムで更新されないこともある為、注意が必要です。

- 電波が通じない区画と通過にかかる所用時間などを予め家族に伝えておく。

などが考えられます。

どれか一つをとって完璧な対応策というのは存在しないので、サービスの特徴や注意点を理解して、自分にとって最適な方法を選択し、リスクを分散させることが大切です。

メモ

これは個人的な考えですが、

私はヤマップやヤマレコの位置情報共有サービスは使っていません。その主な理由は以下の通りです。

私の登山届の共有者は両親ですが、

1.スマホの操作が不慣れ。

2.不必要な不安を煽る。

といった理由です。

両親に位置情報の共有のやり方を教えると、スマホの操作が不慣れながらも、スマホを頻繫に更新して、位置情報を定期的に確認すると思います。そんな状況下で、表記上のズレや圏外による更新遅延などが発生すると、間違いなく心配をさせることになるからです。

GPSの位置情報の誤差やズレが発生する理由など、登山者であれば気にも留めない程度の些細なことであっても、何も知らずに無事の帰りを待っている家族からすれば、物凄く大きな心配の種となります。

位置情報を更新しない代わりに、入山前の予定山行の報告、定期連絡、下山報告は欠かしません。圏外が想定される場合は、その旨を事前に伝えて対応しています。

登山と言う趣味の特性上、家族へ心配を掛けることは承知の上ですが、過剰な心配をかけないとといのも考えなければいけない点でもあると思っています。

注意点3:人為的ミスをなくしましょう。

登山届の提出において、

日程が間違っている

→インターネットで登山届を提出する際に、既存の登山届けを複写やコピーして作成する際に起こりやすいミスです。

入山日が変わったのに変更しない

→直前の悪天候で入山日やルートが変更になった場合は、取り下げと再提出が必要です。

登山届に記載のないルートを歩く

→帰りは別のルート、時間があるから○○岳まで足を延ばす。などの急な予定変更をすると、事故を起こした際に現在地の特定が困難になります。登山届には想定される最大の行動範囲で記載しましょう。

クライミングだから提出しない

→駐車場の目の前とかのゲレンデであれば、流石に登山届は必要ないかもしれませんが、岩場までのアプローチで少しでも山の中を歩く場合は、登山届の提出は必要だと思います。道中なにがあるか分からないというのもありますが、クライミング中に事故やアクシデントを起こして下山が困難になる可能性もあります。岩場の途中で「ロープをうっかり落としてしまった!」という場合、どうしますか?有名なゲレンデで他のクライマーがいれば何とかなりますが、マイナーな岩場で自分達だけの場合は救助要請しかありません。クライミングゲレンデは結構圏外の場合もあるので、注意が必要です。

まとめ

本文での触れましたが、

登山における完璧な安全対策というものは存在しません。

手段の特徴と注意点をしっかりと理解し、

自分と家族にあった方法でのリスク管理を行い登山を安全に楽しんでいきましょう。