去年に引き続き夏の涸沢岳西尾根に登って来ました。

冬季バリエーションルートである涸沢岳西尾根は夏は深い藪が生い茂っていますが、それを超えれば素晴らしい絶景が待っています。

今年は蒲田富士から涸沢岳、そして奥穂高岳まで足を延ばしました。

目次

【山行記録】夏の涸沢岳西尾根から奥穂高岳(テント泊)/ 2025年6月28日~29日(1日目)

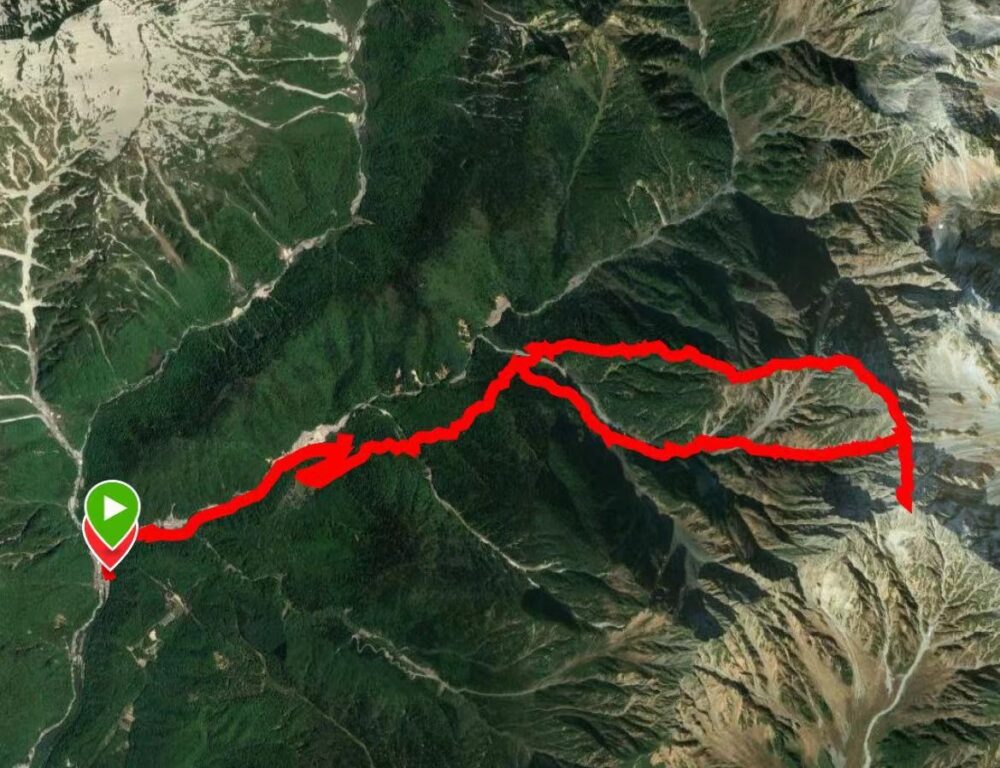

ルート&タイム

2025年06月28日(土)

05時30分:新穂高登山指導センター(標高1,080m)

06時30分:穂高平小屋(標高1,320m)

07時25分:白出沢出合(標高1,542m)

15時30分:蒲田富士(標高2,742m)

16時00分:F沢のコル(標高2,744m)

18時00分:涸沢岳(標高3,110m)

18時10分:穂高岳山荘(標高2983m)

行動時間計:15時間30分

累計標高差:登り2029m/下り131m

移動距離計:9.6km

2025年06月29日(日)

05時30分:穂高岳山荘(標高2983m)

06時00分:奥穂高岳(標高3190m)

06時55分:穂高岳山荘(標高2983m)/テント撤収

08時30分:穂高岳山荘(標高2983m)

11時50分:荷継小屋跡(標高2200m)

13時50分:重太郎橋(標高1,925m)/まだ橋なし

15時10分:白出沢出合(標高1,542m)

16時10分:穂高平小屋(標高1,320m)

16時50分:新穂高登山指導センター(標高1,080m)

行動時間計:10時間30分

累計標高差:登りm/下り2,155m

移動距離計:10.6km

アクセス

今回は6月末という夏山ピークシーズンの直前ということで、深山荘方面の無料駐車場(P5)へ停めることができました。(というかガラガラ)

夏の最盛期は深山荘側駐車場(無料P5)への駐車はほぼ不可能と考えて、最初から鍋平(P8〜P9)への駐車を視野に入れた計画の方がいいでしょう。但し、鍋平駐車場も満車になる可能性もありますので、注意が必要です。

尚、鍋平〜新穂高は降り30分、登り40分くらいです。

メモ

最近は以下の駐車場の形態が新しくなっていますので、注意が必要です。

- P2「新穂高第2駐車場」:有料(1200円/24時間)

- P7「新穂高ロープウェイ鍋平登山者用駐車場」:有料/予約制

新穂高ロープウェイ鍋平登山者用駐車場の予約はこちらのリンクから予約が可能です。

天気

1日目

朝:晴れ

昼:ガス

夕:晴れ

夜:晴れ

2日目

朝:晴れ

昼:晴れ(稜線はガス)

夕:晴れ

夜:晴れ

※水は1人3L持参し、穂高岳山荘に到着する時点で残り500mlくらいでした。

登山道の積雪状況・危険個所

【注事項】

▼涸沢岳西尾根について

涸沢岳西尾根について、ここでは詳しくは省略しますが、本ルートは冬季の穂高バリエーションルートであり、一般登山道ではありません。

また、積雪期以外の入山者はほぼいないという点にも十分に理解しなければいけません。

新穂高〜蒲田富士

基本的に藪漕ぎです。

今回は6月末ということで、藪の群生がピークを迎える少し手前だったのか、去年の7月末に来た時よりは藪漕ぎがマシでした。とはいえ、背丈を超える笹が生い茂っている箇所も随所にある為、ルートファインディングには注意が必要です。

特に2400mの冬のテント適地から稜線へ上がるまでの区間は笹だけではなく、樹木をかき分けて進むので少し厄介です。

詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

【山行記録】激藪!夏の涸沢岳西尾根から蒲田富士/ 2024年7月27日

蒲田富士~F沢のコル

微かな踏み跡がありますが、基本的にはハイマツの藪漕ぎです。北方向により過ぎると滑落する為、注意が必要です。

F沢のコル~涸沢岳

冬の時期はルンゼから岩稜帯のいずれかから選択可能ですが、夏は岩のガレ具合が酷いので、岩稜帯一択となるでしょう。岩稜帯への登りは冬は軽い雪壁と化していますが、夏は別段難しく感じることはありません。尚、進行方向左側により過ぎると滑落するので注意が必要です。

稜線に乗り上げてから、涸沢岳への一般登山道との合流までは、所々岩峰を乗越す箇所があるので注意が必要です。

本ルートで求められる主なスキル

- 基本的な3点支持

- バリエーションルートの経験

- バリエーションルートでのルートファインディング力

- 本ルートの地形を理解していること

- GPSでの位置確認

- 緊急時の対応方法(セルフレスキュー・ビバーク等)

※30mダブルロープを持参しましたが、使用しませんでした。

動画はこちら

2日間の山行記録を映像に残していますので、よろしければどうぞ。

山行記録【1日目】新穂高~涸沢岳西尾根〜涸沢岳~穂高岳山荘

新穂高〜右俣林道〜白出沢出合

新穂高に2時30分に到着し2時間の仮眠を取って、5時に新穂高を出発しました。

快晴の週末ということで混雑を心配していましたが、難なく深山荘方面の無料駐車場(P5)に停めることが出来て拍子抜け。

他の登山者の姿はありましたが、どちらかと言うと閑散としていました。左俣林道の崩壊による通行止めも影響しているのでしょうか。

新緑が綺麗な右俣林道。

穂高平小屋。これから登る涸沢岳西尾根~蒲田富士~涸沢岳~白出のコルまで綺麗に見えています。

登山者が数組休憩されていたので、少し外れた日陰で休憩。

今日は睡魔にも打ち勝って、比較的快調に歩けているような気がします。

白出沢を渡って堤防の上で休憩。

登山道に入って直ぐのトウヒの側から涸沢岳西尾根に取り付きます。

トウヒに一礼して尾根へ。

白出沢出合~涸沢岳西尾根〜蒲田富士

開始早々に笹が生い茂っていますが、赤テープがしっかりと見えているので、ルートに迷う事はありません。

今年は6月末ということで、笹の群生がちょっとマシな気がします。

去年は7月末に来ましたが、その時は藪の猛攻が凄まじかったです。

【山行記録】激藪!夏の涸沢岳西尾根から蒲田富士/ 2024年7月27日

時期や雪解けのタイミングなど色々な要因があると思いますが、とりあえず今回は藪漕ぎがマシで良かったです。

とは言え、背丈を超える笹は余裕であります。

頑張って前に進みましょう。

振り返れば、定期的に展望が開けるのが良いですね。

FIXロープの箇所

夏は何の問題もありません。

木の根を登ります。藪漕ぎよりこっちの方が断トツで登りやすい。

偶にある普通の場所が有り難い。

藪漕ぎはそろそろ終わりかな~と、油断することなかれ。

藪漕ぎから完全に開放されるのはF沢のコル以降です。

大分と標高を上げてきました。

冬はアイゼンガリガリ言わせている場所ですね。

この辺は樹林帯の中ですが、細いリッジになっているので滑落に要注意です。

やっとこさ、2400mのテント適地に到着。

草が生い茂っていなければ、ここをベースにしてピストンも良さそうですが、虫とか熊とかが心配ですね。

因みに、夏の西尾根は蠅が多いです。特に夏の西穂西尾根は異常な数ですよ。

森林限界へ向けて登っていきます。

少しずつ空が近くなってきましたが、なんか雲ってきました。

雨は降らない予報ですが、ガスが湧いたら景色が見えない....。

急ぎたいところですが、こんな感じで樹木が激しく生い茂っているので、前に進むのも一苦労。

ここを下降する時はルートファインディング必須です。

なんとか森林限界を突破しました。

2400m地点から約1時間掛かりました。

森林限界以降はハイマツの藪漕ぎです。

手がヤニだらけになるので、手袋があった方が良いかもしれません。

FIXロープの箇所が見えてきました。

冬は雪壁と化しますが、夏は基本的な三点支持で問題ありません。

冬との比較

蒲田富士へ

蒲田富士

蒲田富士~F沢のコル

蒲田富士からF沢のコルへと向かいます。

写真では分かりにくいですが、北側はスッパリと切れ落ちています。

ハイマツから逃げて北側により過ぎると滑落するので注意が必要です。

こんなところに赤テープ

冬は両雪庇になる恐ろしいとこです。

冬はこんな感じです。

ここはF沢のコル側の最もリッジが細くなるところです。

F沢のコルを見下ろす。

雷鳥発見!

近づくと飛んでいきました。初めて雷鳥が飛ぶのを見ましたが、結構早かったです。

F沢のコル

F沢のコルから岩稜方面へ。

F沢のコル~涸沢岳~穂高岳山荘

F沢のコルから主稜線への取り付けへと進みます。

ガレが酷いので出来る限り斜面左端を登ります。

ルンゼか岩稜帯のどちらから行くかですが、ルンゼはガレが酷いので、岩稜帯から行くことにします。

岩稜帯への取り付き

浮石には注意が必要ですが、落ち着いて登れば問題ありません。

岩稜帯の出だしは少し岩登りがありますが、こちらも問題ありません。

少し登れば斜度も落ち着きます。

おっ!ガスが晴れてきました。

これなら絶景が見られるかもしれません!

右手にはジャンダルム!!

振り返れば、蒲田富士!

もう少し登ってここまでくれば、ここからは、、、

滝谷ドーム!!

大キレット!!

遠くには槍ヶ岳

日が傾き始めて来たので、先を急ぎます。

周りは絶景ばかり。

ジャンダルムも色を変えました。

素晴らしいところです。

明日登る予定の奥穂高岳

笠ヶ岳に夕日が沈みます。

ガスが湧いて来て、雲上の奥穂高岳

穂高岳山荘に到着しました。

まとめ&感想

去年に引き続き、今年も夏の涸沢岳西尾根西尾根へ行ってきました。今年は1ヶ月早かったからか、薮が比較的マシです。

僅かな踏み跡とピンクテープを辿って稜線へ。

この時期の蒲田富士は、雪ではなくハイマツを漕ぐ!

豪雪地帯を生き抜くハイマツは力強く、手足で掻き分けながら前へ進みます。

雪壁箇所のFIXロープ改めて見るとかなりボロい。

冬は登山者の力になっていますが、そろそろヤバそう...。

蒲田富士でしばし歩みを止めて黙祷。

ゆっくり出来ればいいんだけど、先も長いので早々に出発。

もっと体力つけないとあかんなぁ....去年も同じことを言っていたのを思い出す。

蒲田富士からF沢のコルへと降りたてば、いよいよ主稜線へ。

冬はルンゼか岩稜帯か選べますが、夏はガレが酷いので岩稜帯一択。

ガスで視界がなく落胆していましたが、標高を上げると視界が開けて絶景が広がりました。

涸沢岳西尾根から見る滝谷ドームは圧巻です。

1日の終わり、歩き疲れて目的地についた時の安堵感...

に浸る間もなく受付、水汲み、幕営と仕事は残っています。

穂高岳山荘のテント場は自分達を入れても6張り程。

好きな場所が選びたい放題なので、眺めの良い場所を選びましたが、水もトイレも遠くて、ちょっとだけ後悔しました。

夏山シーズン最盛期直前の静かな夜を過ごしました。

2日目へと続きます!