2025年7月19日~20日の1泊2日で明神岳主稜~前穂高岳にテント泊で行ってきました。

去年の10月に5峰まで行っていたので、無事に去年のやり残しを回収することが出来ました。

目次

【山行記録】明神岳主稜~前穂高 テント泊/ 2025年7月19日~20日

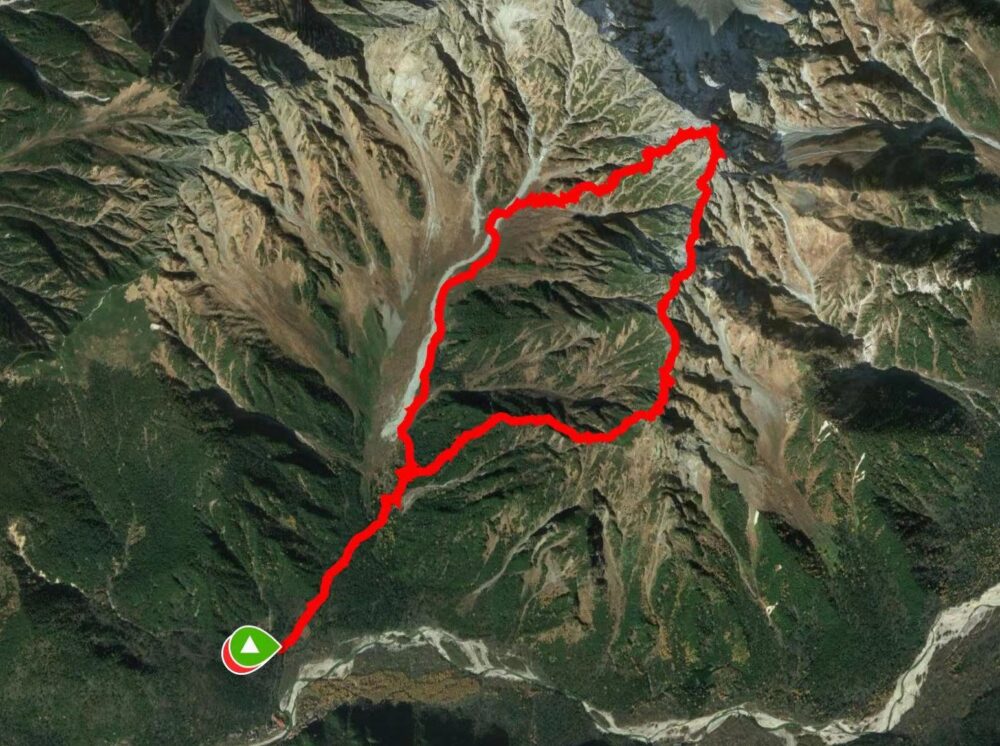

ルート&タイム

▼2025年7月19日

09時00分:上高地バスターミナル

09時15分:河童橋

09時20分:岳沢登山口

10時10分:明神岳南西尾根取付(岳沢登山路7番標識)

15時10分:5峰台地

16時00分:4峰取付手前(幕営)

▼2025年7月20日

04時30分:4峰取付手前(幕営)

05時00分:4峰

05時30分:3峰(巻き)

06時00分:2峰

07時30分:明神岳

09時50分:前穂高岳

10時40分:紀美子平

13時00分:岳沢小屋

15時00分:上高地

行動時間計:17時間30分

累計標高差:登り1600m

移動距離計:10.4km

アクセス

アカンダナ駐車場に駐車

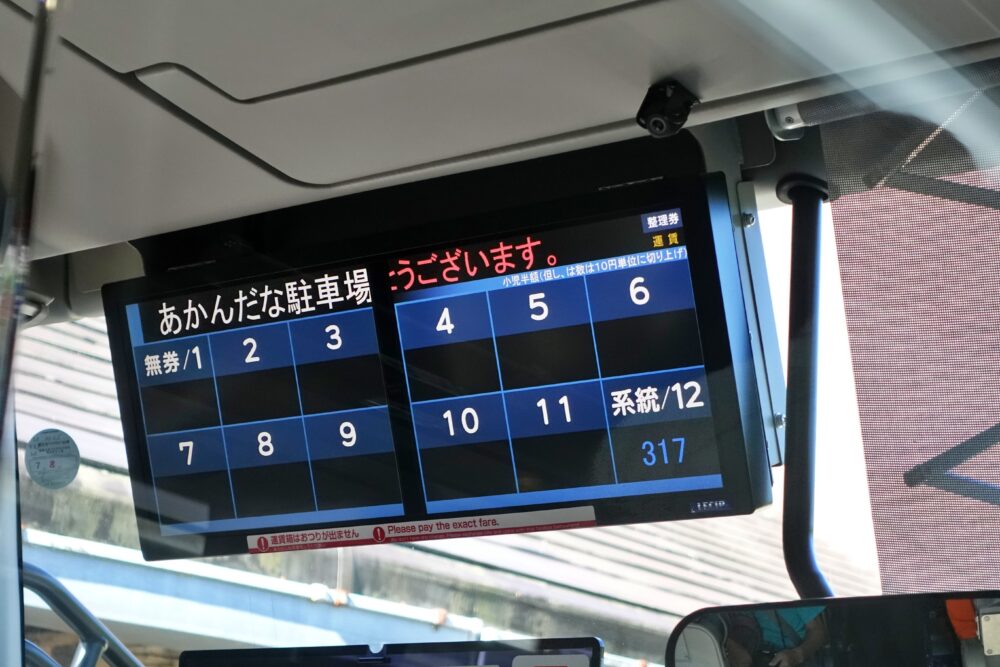

7月の3連休という事もあり、あかんだな駐車場も非常に混雑していました。

私達が到着した午前3時頃はまだ空きに余裕があり、第2駐車場、第3駐車場ともに選べる状態でしたが、その後は第1~3のほぼ全てが満車状態となったようです。

尚、同日の沢渡駐車場は7月19日の早朝の時点で完全に満車になったようで、その車があかんだな駐車場に流れて来ていたのも、あかんだな駐車場が満車近くなった要因と考えられます。

また、下山日の上高地~あかんだな駐車場へのバスも長蛇の列となっており、列の最後尾が河童橋まで来ており、バスに乗るまで2時間半かかりました。

天気

1日目:晴→ガス→晴

2日目:晴

水は2日間で1人5リットル担ぎ上げて、2日目に上高地まで降りてきた時点で残り300mlくらいでした。

明神主稜に水場は無いので、給水ポイントは下山途中の岳沢小屋のみとなります。

担ぎ上げる水の量は、天気、気温、体力など総合的に判断しましょう。

登山道の状況・危険箇所

上高地~南西尾根取付

快適なトレイルコース。7番のベンチの反対側から南西尾根へと取り付く。

南西尾根取付~5峰台地

バリエーションルートであるが、踏み跡や随所にテープがあり、基本的にはルートに迷うことはなさそう。

一部、急峻な岩場の通過があるが基本的な3点支持で問題なく通過可能。

5峰~主峰

5峰:5峰台地から正面に向かって登る。特に危険箇所無し。

4峰:5峰を少し下がった岳沢側からコルへと降りて、その後の稜線に特段の危険箇所無し。

3峰:岳沢側をトラバース。直登すると下降が困難との情報あり。トラバースを終えて斜面を上がると2峰に着く。

2峰:1峰へ続くコルへは2ピッチの懸垂下降必要。残置のお助けロープを使ったクライムダウンよりも懸垂下降の方が良い。

1峰:1峰から前穂方面へのコルへの下降は懸垂下降かクライムダウンか迷うポイントが2箇所あるので、自身の技量と判断。

明神主稜の幕営ポイント

5峰台地:3~4ヶ所あり。

5~4峰の間:3ヶ所あり(内2箇所は斜め)

4峰基部:2ヶ所に合計3張可能。

4峰頂上:1ヶ所(通行に邪魔にならないように端に詰める必要あり)

4~3峰の間:3峰に向かって少し進んだ所に1張可能。

3峰トラバース中:2張可能(落石の危険ありの為、緊急時のみ)

2峰と主峰のコル:1張可能(通行の邪魔になる為、緊急時のみ)

明神主峰:2張可能(詰めて2張)

主峰~前穂の間:主峰の頂上を下って少しの場所に4張可能

前穂の直前:1張可能

前穂:3張可能(早朝に登山者が登ってくる為、早めの撤収推奨)

合計:25張くらいはテントが張れると思いますが、良質な場所は決して多くなく、既に人がいる場合もいるので、時間が押している場合は早めの判断が望ましいでしょう。

明神岳~前穂高岳

前穂高岳まではルートファインディング必須。

前穂高岳~岳沢小屋

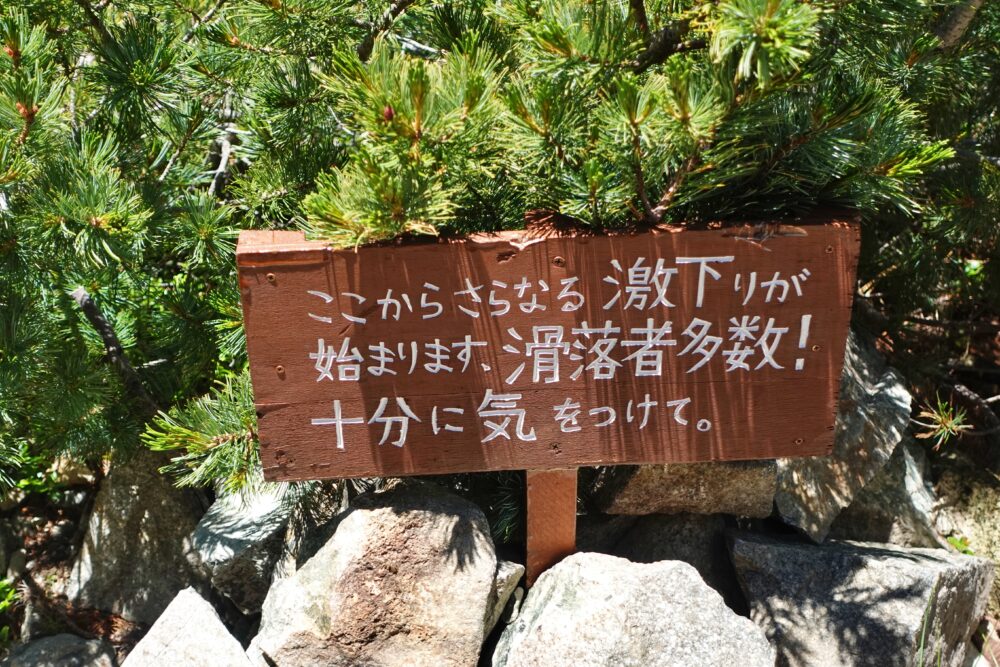

重太郎新道の詳細は省略しますが、激下りが「約2時間/標高差900m」続きます。

遭難事故、死亡事故も多発しています。技術的な難易度というよりは、重太郎新道の激下りに突入したことにより、直前までの疲労がピークに達し、難所を過ぎたタイミングで気の緩みにより事故を起こすパターンが多い様です。

実際に私も重太郎新道の下りで疲労がピークを迎えました。

一見安全に見える所でも決して気を抜くことなく、安全に小屋まで下りきりましょう。

※明神主稜はバリエーションルートであり、一般登山道ではありません。説明欄での「道迷いの心配なし」や「危険箇所なし」という表記は、バリエーションルートが登れるレベルの登山者に向けた指数であり、安全という意味ではありません。

動画

よろしければ、動画もどうぞ。

《山行記録》1日目:上高地〜南西尾根〜明神岳5峰~幕営地

上高地〜岳沢トレイル7番(南西尾根取り付き)

あかんだな駐車場に到着したのは午前3時過ぎ。

直ぐに準備をすれば始発に乗れそうな時間でしたが、寝ずの山行は体感的に地獄の所業と化すので、出発を送らせてでも仮眠。

聞くところによると、最近は一部の観光客は始発の4時50分のバスに並んでいるそうです...凄いですね。

なんだかんだで、9時に上高地を出発。

河童橋の人混みを抜けて、岳沢登山口へ。

南西尾根取付~5峰台地

7番から南西尾根に取り付いて、黙々と登って行きます。

同じ北アルプスのバリエーションルートの涸沢岳西尾根や西穂西尾と斜度は同じくらいだと思いますが、こちらの方が圧倒的に歩きやすいですね。

最初こそ藪漕ぎが少しありますが、「誰か整備しているのか?」と思うくらい歩きやすいです。

標高を上げると少しずつ道も険しくなってきます。

基本的な3点支持で問題ありません。

視界が開けて、焼岳と西穂高岳の稜線が綺麗に見えています。

森林限界直下の樹林帯。1日目の疲労のピークはこの辺りでした。

森林限界を超えて、5峰台地へ。

左手には穂高の雄姿を拝むことが出来ます。

5峰台地。ここでテントを張って、明日暗い時間に出発したいという欲望に駆られますが、ここで止まっているようでは先に進めないので、頑張ります。

5峰~4峰~幕営地

5峰。

5峰の登り。

5峰の登り。

突然現れる5峰のピッケル。

5峰から4峰を望む。

予報通り夕方になってガスが湧いてきました。でもこのガスは日没前には晴れる予報です。

山頂から少し下がって、岳沢側からコルへと下ります。

5峰からの下り。

目に見えて危険箇所はありませんが、ざれているので足元注意。

5峰を無事に超えましたが、時間は既に16時を回っています。

今回、何パーティー入っているのか分かりませんし、時間的にもそろそろ幕営地を決めないといけません。

ということで、5峰と4峰の間のコルを少し上がった所で幕営。

スペースが足りなさ過ぎたので岩を並べて宅地造成。

ハイマツの下は切れ落ちています。

それでも傾きが凄くて、要らないとは思いましたが、ハイマツの太い枝からセルフビレイ取りました。

テント内に石を並べてガス缶を水平にする。

炊事も就寝も大変でしたが、何事も経験。限られた場所で、テントを張って夜を超す。こういう経験は必要だと自分に言い聞かせました。

日没直前にガスが晴れて、素晴らしい夕日を見ることが出来ました。

明神主稜はどこにテントを張っても絶景と聞いていましたが、正にその通りです。

穂高に沈む夕日。

テントからこの景色って最高じゃないですか。

そんなこんなで1日目は終了。

《山行記録》2日目:幕営地~明神岳~前穂高岳~上高地

幕営地~4峰

2日目、テントに吹き付ける強い風でアラームよりも先に目が覚めました。

風の音に「おいおい大丈夫かよ」と心配でしたが、テントの外に顔を出すと星空が綺麗に見えており一安心。朝日が昇る頃には風も落ち着きました。

傾いた下側で寝ていた私は、ずり落ちてきた妻に挟まれて身動きが取れない状態でしたが、7時間しっかりと寝れたおかげで、昨日の疲れは無事に取れてスッキリとした目覚め。

日の出と同時に行動開始。

4峰までは優しい登りです。

4峰基部に立派なテントスペースが3ヶ所くらいあって、昨日の場所から10分くらいの場所だったので、ここまで来れば良かったなぁと思いましたが、こういう判断も含めてバリエーションルートの醍醐味ですね。

4峰の頂上直下。

4峰の頂上も端に詰めれば通行の邪魔にならずにテント一張いけそうです。

穂高、おはようございます。

4峰からの眺め。

左から3峰、2峰、明神主峰。

4峰を少し過ぎた所にもテント一張いけそうです。

4峰~3峰~2峰

3峰の基部までは優しい稜線歩き。

3峰は岳沢側を巻きます。

トラバース中も少し登りがありますが、登り過ぎないようにします。

トラバースの途中にも幕営痕のようなスペースが2ヶ所ありますが、周平には明らかな落石があり、緊急時以外は使用しない方が良さそうです。

これが目印のFIXロープでしょうか。

3峰のトラバースの終盤から2峰を望む。

トラバースを終えて3峰を振り返る。

あれを下降するのは難しいそうですので、やはり3峰は巻くのが正しいでしょう。

巻きが終わらば、2峰の頂上へと登って行きます。

特に難しい場所はありません。

2峰の頂上から明神岳の山頂を望む。2峰の頂上に幕営可能な場所はありません。

ここで休憩を兼ねて懸垂下降の準備。

20mと15mの2ピッチの懸垂下降と言われていますが、最初の1ピッチ目の下り始めて直ぐの所にもう一つの残置支点があるのでそれを使えば30mロープでも行けるのか?とも思いましたが、どうなんでしょう。

ここをクライムダウンする人もいるようですが、めちゃくちゃ切り立って体感垂直なので、多少重くてもロープ持ってきて懸垂下降すべきだと思います。

懸垂下降!

2ピッチ目の懸垂支点。

2ピッチ目の懸垂方向。

2峰と主峰の間のコルに幕営可能という記録やトポを見かけますが、見た感じテントを張ったら明らかに通行の邪魔になりそうなので、緊急時以外は避ける方が無難かと思います。

登り返せば明神岳の頂上に到着です。

明神岳山頂~前穂高岳

明神岳の山頂は小さめのテントが詰めて2張可能な感じ。

主峰から前穂高岳、そして吊り尾根から奥穂高岳。

明神岳の山頂から直ぐの下降はクライムダウンで下りました。

明神岳山頂から前穂高岳方面に進んだところにも合計4張、テントが張れそうな場所があります。

前穂高岳へ。

結構距離がありますね。

その後のコルへの下降は途中までお助けロープを使いながら下りて、最後の数メートルだけ念の為懸垂下降で下りました。

残置支点。

コルから前穂高岳までが今回のルート上で一番ルートファインディングで難儀しました。

ここは他の方も仰っている通り、ルートが不明瞭です。基本的には岳沢側を巻くのが正解?なのかと思いましたが、小岩峰を直登しているパーティーも居たので、いずれにしても自身でしっかりとルートを見極めて進む必要があります。

前穂高岳までの途中でテント一張いけそうです。

あまり人が通っていなさそうな場所は浮石が酷いので、落石には注意が必要です。

前穂高岳~岳沢小屋~上高地

前穂高岳

無事に前穂高岳の山頂に到着すると、多くの登山者で賑わっています。

前穂高岳の山頂は思いのほか広くて、テントは2張はいけそうです。

明神岳

槍ヶ岳

涸沢岳~奥穂高岳~ジャンダルム

穂高岳山荘も見えています。

奥穂高岳~ジャンダルム

西穂高岳の稜線

前穂高岳から吊り尾根と奥穂高岳。

想像以上の距離があります。

さて、重太郎新道の下りの始まりです。

事故が多い区画なので、気を引き締めて下っていきます。

ここまでの疲労と、登りの人達とのすれ違いで結構神経を使います。

岳沢小屋は遥か下。

遠い!

樹林帯まで降りてきました。足の疲労がかなり溜まってきました。

この辺りで事故が多い理由を実感しました。

梯子。

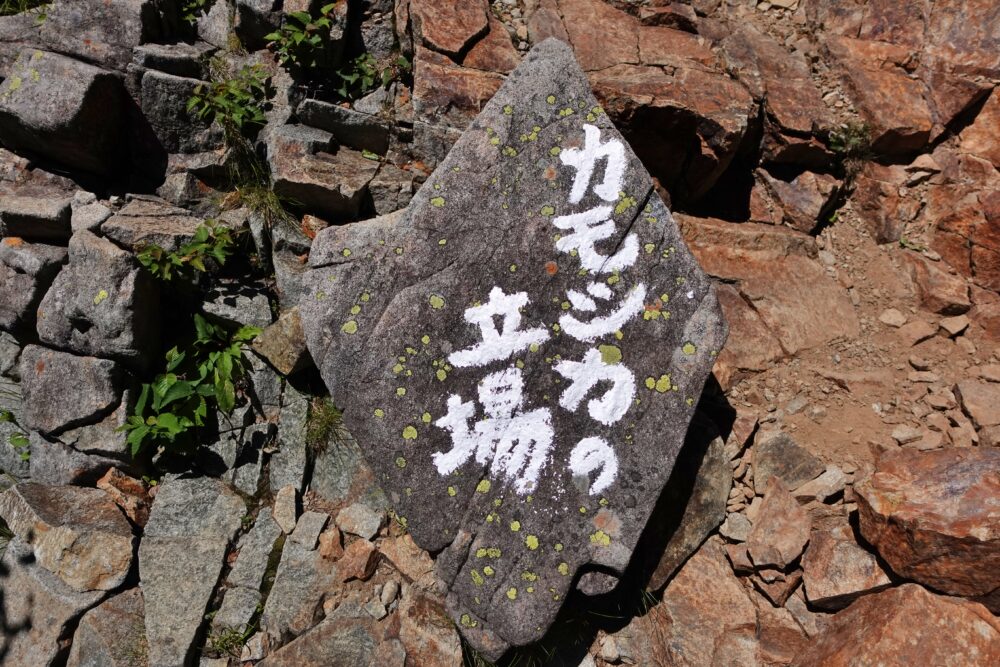

カモシカの立場。

景色は良いです。

梯子!小屋は依然として近づきません!

なんとか安全圏まで降りてきました。

吊り尾根を見上げる。

そんなこんなで岳沢小屋に到着。

小屋脇の木陰小休憩。この頃には気温も上がってきて、滅茶苦茶暑い!熱中症には本当に気を付けないといけません。

上高地までまだもう一頑張り残っています。

西穂の稜線が綺麗に見えています。

ここから上高地まで通称「岳沢トレイル」を下りますが、天然クーラーを楽しみにひたすら黙々と下って行きます。

天然クーラーは、予想以上に涼しかったです。その名の通り正にクーラー!

10分くらい休憩して火照った身体も冷やされて、疲れも大分と回復しました。

さて、無事に上高地まで降りてきましたが、ここに来て本山行最大の試練の到来です。

はい、バス待ちです。

バス待ちの行列が河童橋まで来ており、周りからは「待ち時間は30分から1時間かなぁ」という声が聞えていましたが、実際にバスに乗れるまで2時間半かかりました....。

最初の1時間はほぼ列が進まず立ちんぼで、足が棒になりました。

なかには、列に並ぶのを諦めてバスターミナルの直ぐ側に座って、列が無くなるのを待っている登山者も沢山いました。

あとは、こういうケースに慣れている人は最初からタクシーの相乗りを前提にしている登山者も多くいて勉強になりました。

そんなこんなで無事にあかんだな駐車場まで戻ってきて、無事に今回の山行も終了しました。

まとめ&感想

明神主稜を歩いてみて、難易度はどうだったか?という話ですが、

明神主稜で求められる岩登りのスキルが決して高くなく、岩場自体の難易度や高度感などは、西奥縦走路や大キレットなどの方が高いようにも感じます。

明神主稜の特徴

- 営業小屋から遠い

- 樹林帯のアプローチが長い為、稜線上での幕営が必須

- 水場がない事による重量増加

- 2峰の懸垂下降

- マーキングや鎖などはない

とは言え、これらの観点から見ても、やはりバリエーションルートであり、一般登山道とは一線を画していると思います。

一定以上の経験・技術・体力は必要にはなりますが、

それほど難しくもなく、それでいて景色にも恵まれるとても良いルートだと思います。

また次は東陵から挑戦してみたいと思います。