2025年11月22~24日、今シーズンの冬山スタートで初冬の槍ヶ岳に中崎尾根から目指しましたが、直前のまとまった降雪に阻まれて、深いラッセルとなり奥丸山までとなりました。

関連記事

目次

【山行記録】中崎尾根から槍ヶ岳のはずがラッセルで奥丸山で敗退 / 2025年11月22日〜24日

ルート

2025年11月22日(土)〜11月24日(月)

1日目:新穂高〜白出沢出合~滝谷~槍平

2日目:槍平~奥丸山~槍平~新穂高

3日目:槍平~滝谷~新穂高

アクセス

これまで新穂高「登山センター」前の県営駐車場(P3)は冬季期間は無料開放されていましたが、2024年の夏シーズンから完全有料化されました。機械式ゲートが導入された為、恐らく今後は通年有料となるのではないでしょうか。尚、県営駐車場(P3)の入庫率は2割くらいでした。

これまで新穂高「登山センター」前の県営駐車場(P3)は冬季期間は無料開放されていましたが、2024年の夏シーズンから完全有料化されました。機械式ゲートが導入された為、恐らく今後は通年有料となるのではないでしょうか。尚、県営駐車場(P3)の入庫率は2割くらいでした。

私達は深山荘方面の無料駐車場(P5)の利用しました。駐車場は入庫時の11月23日(土)の朝4時時点で3割くらいで、好天の3連休ということでそれなりに車が停まっている印象でした。

※11月22~24日時点で既に道路の脇などに積雪の痕跡があり、夜間の最低気温が3度ほどになっていました。冬用タイヤの装着が必須となります。

天気

1日目:曇り

2日目:晴

3日目:晴

登山道の積雪状況・危険個所

【注事項】

※以下の情報は入山時点での情報となります。冬季の積雪状況や雪面の状況は日により大きく異なります。最新の気象情報に注意して下さい。

新穂高〜右俣林道〜白出沢出合

右股林道の積雪は薄っすら程度で、その日の気温でなくなる程度の積雪量です。

白出沢出合〜槍平

白出沢出合以降、登山道上に雪が出始めますが、薄っすら程度と非常にに中途半端な積雪量の為、非常によく滑ります。

滝谷の橋は冬季の積雪による損壊を防ぐ為に、撤去されていますが、積雪量がそれなりにある為、渡渉ポイントを探すことは比較的容易です。

滝谷避難小屋は2025年の夏の豪雨による増水で地盤が大幅に損傷・崩落しており、いつ崩れ落ちるか分からない状態です。小屋の利用は絶対に辞め、付近での休憩も危険です。

槍平~奥丸山(中崎尾根)

尾根の取付で膝下。徐々に膝、膝上の雪となり、所により腰の高さまで雪があります。

動画はこちら

後日、動画をアップ予定

【山行記録】1日目:新穂高〜滝谷~槍平

新穂高〜右俣林道〜白出沢出合

名神集中工事の影響で、新穂高への到着が遅れて4時。

3時間の仮眠を取って7時起床、8時に駐車場を出発します。

「登山センター」前の県営駐車場(P3)、深山荘方面の無料駐車場(P5)の両方に車が停まっており、皆さん登山の準備をされていました。

アルプスは冬山へとシフトしましたが、やはり好天の連休は皆さん狙い時。

静かな右俣林道を行きます。

穂高平小屋まで雪はありません。

穂高平小屋の日の当たる場所で休憩。

冬季は小屋の中の方が寒いです。

涸沢岳西尾根~白出のコル~奥穂高岳が綺麗に見えています。

穂高平小屋以降は薄っすらと雪が出始めます。

これが厳冬期になれば林道で膝上ラッセルになることもあるとか。

そうそう、林道の途中に巨大なスズメバチの巣が落ちていました。中に蜂はいないようでした。

その後も黙々とあるいていきます。

一人ソロの男性の方が追い抜いて行かれました。

白出沢出合に到着。

この時期にここに来る人は知っていると思いますが、槍平小屋は閉館。滝谷の橋は撤去されています。

尚、後程、写真を載せていますが滝谷避難小屋は地盤崩壊で使用出来ません。

白出沢出合~滝谷~槍平小屋

白出沢出合以降の登山道には雪が出始めますが、まだ少なく夏道がしっかりと出てます。

基本的にはアイゼンやチェーンスパイク無しで問題ないと思います。

2023年に新しく出来た沢。

緊急避難場所はまだ雪に埋もれていません。

チビ谷

滝谷

さて、滝谷避難小屋ですがこんな状態です。

これは2025年8月12日頃の豪雨により発生した土石流の影響で、小屋付近の地盤が大きくえぐられて、この様な状態になっています。

今後、地震、豪雪による影響、雪解け後の地盤の変化、夏以降の豪雨により更に地盤がえぐられれば、小屋が完全に崩壊・流出してしまうのではないでしょうか、、、。

それまでに復旧工事がされるのか、どうなんでしょうか。

さて、滝谷は橋が撤去されているので渡渉が必要になりますが、既に積雪がある為、渡渉は比較的簡単です。

滝谷を渡った所で休憩しました。

滝谷から小屋までもうひと頑張りです。

槍平から降りて来られた方の情報によると、

- テント場はガラガラ

- 避難小屋は満室状態

- 2500m以降は腰ラッセル

とのことでした。

去年も同じ時期に来ましたが、状況が大分と違います。去年は槍平には人の気配がなく、積雪も山頂まで常に膝下程度でした。

南沢を渡れば、槍平小屋はもうすぐそこです。

槍平小屋に到着しました。

槍平小屋は10月13日にて2025年シーズンの営業を終了しました。

来シーズンの営業は2026年7月上旬からの予定です。

冬期小屋の利用は2026年7月9日までである為、7月10日からの営業でしょうか。

小屋周辺は積雪による小屋や物資の倒壊を防ぐ為の対策がされています。

冬期小屋からは結構な賑わいを感じました。

満室というのもまんざらでもなさそうです。

奥丸山方向に近い場所にテントを設営し、付近の小川から水を汲みました。

この時期は水が汲めるので、水造りの手間が省けて助かります。

中崎尾根への取付を確認して就寝しました。

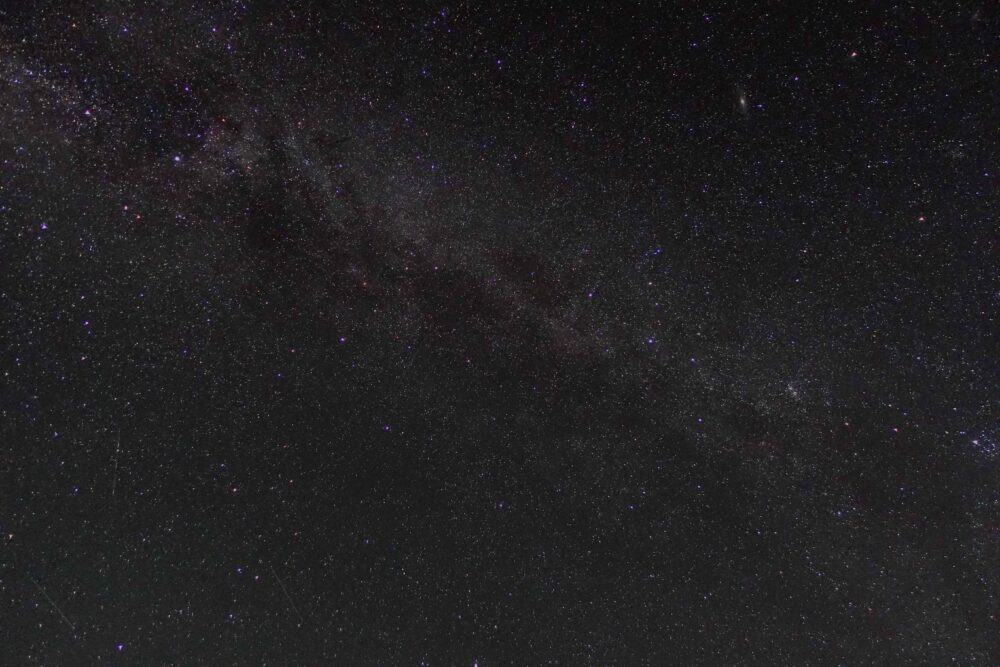

夜は満点の星空、天の川も肉眼で見えていました。

それもそのはず、この日は月齢1.8で輝面率は4.1%で天気は晴と星空観賞には文句のない天気でした。

【山行記録】2日目:槍平~奥丸山(中崎尾根)~槍平

槍平~奥丸山(中崎尾根)

おはようございます。

皆さん、続々と出発していかれましたが、全員が飛騨沢からのようです。中崎尾根(奥丸山)の方向に行くのは自分達だけのようです。

さて、昨日下見をしておいた取り付き地点から登って行きます。

最初は膝下程度の雪です。

基本的には夏道の痕跡があるので、それを辿っていきますが、冬季の赤旗もあるので、その辺りは自分で状況判断して進んで行きます。

標高を上げると雪の量が徐々に増えてきました。

少しずつ標高が上がって来ました。

増えてきて雪の量は膝上~腰の高さになってきました。

なかなか尾根に辿り着きません。

冬季に「ラッセルしながら1時間で尾根に上がった」とかいう記録を偶に見かけますが、あれって本当でしょうか。

自分達の馬力の無さや、雪質、パーティーの人数などを考慮しても、凄すぎるんですけど。

文句を言っても始まらないので、ひたすら登って行きます。

あぁ、これはもう無理だ。

当初は中崎尾根に上がって、そこから千丈乗越、西鎌尾根へと繋げる予定でしたが甘かったです。

目的地を奥丸山に変更して、引き続きラッセルしていきます。

尾根に上がれそうです。

※目的地を奥丸山に変更したので、尾根の手前でのトラバースはしていません。

なんとか、尾根に上がりました。

見えているトレースは人間のものではなく、カモシカのものです。

奥丸山まであと少し!

奥丸山に到着しました!

いやぁ~素晴らしい展望!

景色だけ言えば、槍ヶ岳の山頂にも引けを取りませんね。

今回、当初の目的地であった槍ヶ岳には全く届きませんでしたが、ここまで自分達のラッセルで来たというスパイスを加えれば、素晴らしい山行になったと思います。

それでは、これから360度の絶景に暫しお付き合い下さい。

まずは乗鞍岳から。

西穂高岳西尾根~西穂高岳と間ノ岳。

ジャンダルム、奥穂高岳、涸沢岳、そして涸沢岳西尾根と蒲田富士。

北穂高岳と滝谷ドーム

大キレット

南岳~大喰岳

槍ヶ岳

西鎌尾根

双六岳

笠ヶ岳へと続く稜線

笠ヶ岳

さて、来た道を戻ります。

下りは登りの苦労が嘘のようにグイグイ下っていきます。

大きな危険個所はありませんが、油断は禁物。慎重に下ります。

奥丸山から1時間半で下りてきました。

今日中に新穂高まで下れないわけでもないですが、恐らく途中で日が暮れるでしょう。

登山計画書も食料も3日間の予定で来ていますし、幸い明日も天気は持ちそうですので、今晩も槍平で一泊していくことにします。

【山行記録】3日目:槍平~新穂高(下山)

槍平~新穂高(下山)

おはようございます。

テントを撤収して下山します。

それにしても、テントからこの絶景。最高過ぎませんか。

槍平小屋でのテント泊は殆どが冬季で夏は1回だけですが、夏も良い所です。

場面は飛びまして、無事に林道まで帰って来ました。

今回も無事に帰ってきました。

- +100円の大盛は超大盛

帰りは「ひがくの湯と登山者食堂」さんへ。

ここ最近は新穂高側の登山の恒例になっています。

今更ですが、登山の後の温泉の素晴らしさに気が付きました。

30代になってから色々と考え方が変わって来ました。

まとめ&感想

毎年11月からその年の冬山シーズンを開始していますが、ここ数年は槍ヶ岳か剱岳のどちらかに行くパターンが多くなっています。

去年は飛騨沢からの槍ヶ岳で、今年は中崎尾根から槍ヶ岳を目指す計画でした。

積雪量の推移は見ていたつもりでしたが、直前にまとまった降雪があり予想以上のラッセルに次回切れとなり、奥丸山までとなりました。

とはいえ、初の奥丸山からは360度の絶景を拝むことができ、景色の素晴らしさは槍ヶ岳の山頂からに引けを取らないでしょう。

何より槍平小屋から奥丸山までの区間だけとはいえ、2人だけの力でフルラッセルで踏破できたことを嬉しく感じるのと同時に、雪山の厳しさをシーズン始めに改めて感じることができて良かったと思います。

それでは、今シーズンも安全第一で雪山登山を楽しんで行きたいと思います。